Esta semana en Cinematófilos, el boxeo en el cine y un film que indaga sobre el lado oscuro del deporte. Más adelante vas a encontrar el link para ver la película, que estará activo durante una semana. Te recomiendo entonces que la descargues en tu PC para poder verla cuando quieras; si no sabés cómo hacerlo (es muy sencillo) podés revisar acá un tutorial al respecto.

Tu aporte es fundamental para que este newsletter pueda seguir saliendo. Más adelante verás los links para colaborar, tanto desde Argentina como desde el exterior. ¡Muchas gracias!

Para leer antes de ver la película

El 17 de marzo de 1897 en Carson City, Nevada, el británico Bob Fitzsimmons venció por nocaut en el décimocuarto round al estadounidense James “Gentleman Jim” Corbett y se quedó con el título mundial de los pesos pesados. La pelea completa fue filmada por Enoch J. Rector en película de 63mm con una cámara de accionamiento manual, y estrenada en cines dos meses más tarde como The Corbett-Fitzsimmons Fight. Con una duración de entre 90 y 100 minutos (de los que sólo sobreviven unos pocos, disponibles en YouTube), los historiadores suelen considerarlo el primer largometraje de la historia. Puede ser visto, también, como un anticipo de lo que varias décadas más tarde sería el pay-per-view: su exhibición en cines recaudó mucho más dinero que el que pagaron los espectadores para ver el combate en el estadio. Pero sobre todo esta película marcó un importante encuentro temprano entre el cine y el boxeo, dos formas populares de entretenimiento que construyeron una relación muy fructífera durante el siglo XX.

El boxeo es el deporte cinematográfico por excelencia. “Hay más películas de boxeo que de todos los demás deportes juntos. Tengo una lista que podría leerte, pero debo estar en otro lado a las 5 de la tarde del próximo viernes”, bromeó alguna vez el historiador y crítico de boxeo estadounidense Bert Sugar, que apareció haciendo de sí mismo en más de una película. No exageraba tanto: como ningún otro deporte, el pugilismo ocupó las pantallas desde los inicios y lo sigue haciendo hoy, aunque su popularidad haya decrecido ante la competencia de otras actividades (incluso de deportes de combate relativamente recientes, como las artes marciales mixtas). Acaso el atractivo imperecedero del boxeo en el cine radique, en buena medida, en que permite capturar todas las emociones y las esperanzas, los deseos y los miedos -de un personaje, de su entorno y de su época- en el reducido espacio del ring. Porque cuando un boxeador se calza los guantes en una película siempre está luchando por algo más que el título en juego.

Hay bastante literatura sobre el boxeo en el cine de Estados Unidos, que es de donde provienen la mayoría de los films que con más facilidad asociamos al tema. Por ejemplo, el libro Knockout - The Boxer and Boxing in American Cinema (2011), de Leger Grindon, recorre el desarrollo del género a lo largo de la historia y señala diferentes ciclos influidos por cuestiones sociales y culturales (y también por la irrupción de boxeadores cuya importancia trascendió el deporte, como Joe Louis y Muhammad Ali). Pero me parece más interesante describir algunas cuestiones temáticas y ciertas estrategias formales que se repiten con frecuencia y atraviesan este tipo de realizaciones, sin importar la época o el país de procedencia. El boxeo es un deporte global, y también lo son sus representaciones en la ficción.

Hay tres personajes clave en las narrativas sobre el pugilismo en el cine, que aparecen en casi todas las películas. El primero, claro, es el boxeador. Suele ser un hombre que proviene de los barrios pobres y que encuentra en su habilidad con los puños una de las pocas posibilidades de progreso. Ese origen humilde le puede generar problemas y contradicciones en su ascenso a la gloria, porque la fama lo embriaga o porque padece alguna especie de complejo de inferioridad que no le permite imaginarse a sí mismo en otro lugar. En la mexicana Campeón sin corona (1945), de Alejandro Galindo, “Kid” Terranova (David Silva) es un vendedor de helados que comienza una carrera promisoria en el ring hasta que se cruza con un rival que le habla en inglés y lo inhibe. Su acenso a partir de allí se ve limitado por su propia autoestima, con lo que la película intenta indagar acerca de si existe una identidad propia mexicana.

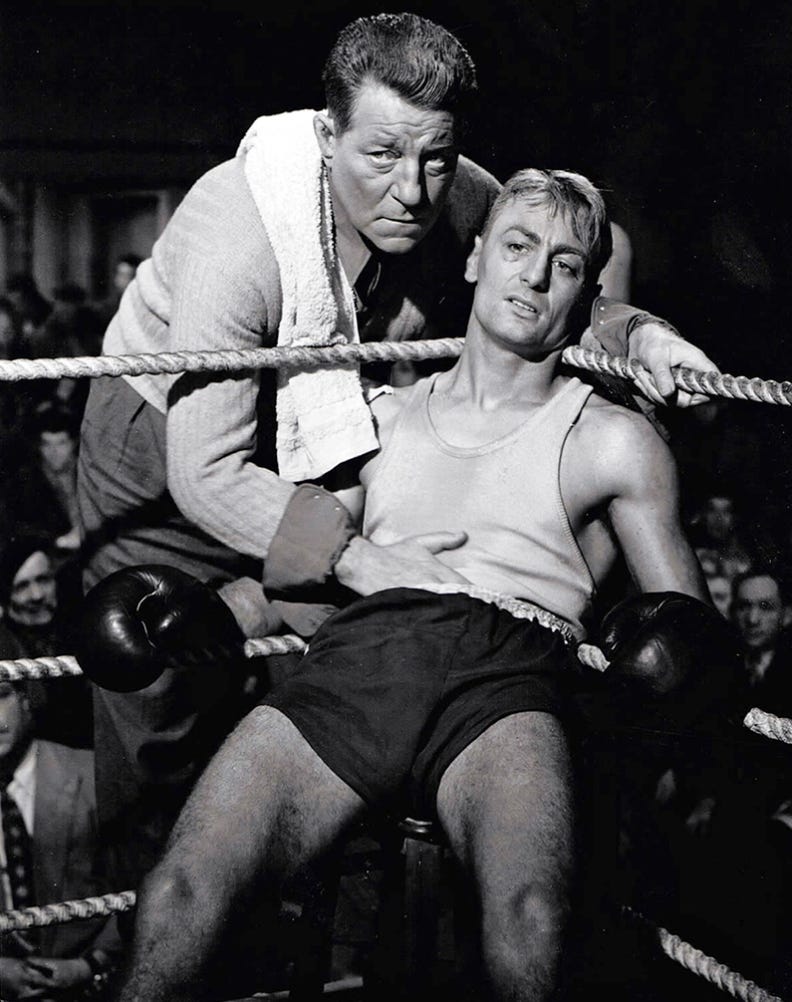

Otro personaje clave es el del entrenador, que suele ser una figura paterna que intenta guiar a su pupilo por el camino de la disciplina y el trabajo duro, lejos de las tentaciones de la fama y el dinero. Esa relación se explora en El aire de París (L'air de Paris, 1954), de Marcel Carné, donde Jean Gabin interpreta a un mediocre ex boxeador que maneja un gimnasio y toma bajo su tutela a un joven trabajador ferroviario (Roland Lesaffre) que tiene talento. Película de final amargo, sugiere con insistencia un vínculo homoerótico entre los protagonistas infrecuente en el cine deportivo.

El tercer personaje es el de la mujer, que suele encarnar en dos antagonistas: la novia y la amante. La primera será la que intente mantener al boxeador en sus carriles, apegado a sus valores iniciales; la segunda, usualmente asociada a algún promotor inescrupuloso, aparece ante los primeros éxitos y lo empujará hacia el despilfarro y los excesos. Esta tensión es evidente en Carne y espíritu (Body and Soul, 1947), de Robert Rossen, donde un retrato de su novia colgado en la pared del departamento le recuerda al personaje de John Garfield que se está desviando de sus deseos iniciales. Recién a fines de los 90, con la popularización del boxeo femenino, las mujeres comenzarían a ocupar roles centrales dentro del cuadrilátero, como Michelle Rodríguez en Girlfight, golpes de mujer (Girlfight, 2000), de Karyn Kusama.

En términos generales, la narrativa del film de boxeo puede resumirse en el siguiente arco: ascenso, caída y, en el final, la posibilidad de redención o condena dirimida sobre el ring. No todas las películas la recorren completa, pero sí suelen tenerla en cuenta, aunque quede fuera de campo. Un ejemplo: Nido de ratas (On the Waterfront, 1954), de Elia Kazan, donde el deporte es tangencial, comienza cuando esa narrativa ya terminó. Para el personaje de Marlon Brando, calzarse los guantes terminó siendo una condena que resumió en una célebre frase: “¡Yo podría haber tenido clase! Podría haber competido. Podría haber sido alguien en lugar de un vago, que es lo que soy”. Es que el film de boxeo, acaso como ninguna otra ficción deportiva, no suele esconder sus trapos sucios. Son muchas las ficciones que muestran el lado oscuro de la actividad. Combates arreglados, por ejemplo, se ven en realizaciones tan distintas como El luchador (The Set-Up, 1949), de Robert Wise, que es un film noir, y la española Young Sánchez (1964), de Mario Camus, más cercana al neorrealismo.

SI NO USÁS MERCADO PAGO, PODÉS HACER UNA TRANSFERENCIA POR EL VALOR QUE ELIJAS AL SIGUIENTE CBU: 0170056540000030252347 (ALIAS: MIEL.PODER.DELFIN)

Para cubrir ese arco narrativo los films suelen apelar a las secuencias sumario de montaje. Es muy común ver resumida la trayectoria en ascenso del boxeador a partir de breves planos de las peleas, titulares de periódicos o mapas que ilustrar sus giras. También es frecuente ver el compendio de un combate, sus highlights, mientras el número de los rounds que van pasando sobreimpresos en la pantalla. Pero este recurso alcanzó su forma más reconocible en los montajes de entrenamiento, que no los inventó Rocky (1976), de John G. Avildsen, pero sí los impuso definitivamente. Consciente del poder de este tipo de secuencias, casi un cortometraje autónomo dentro de la película, Sylvester Stallone la llevó al paroxismo en Rocky II (1979): no hay una secuencia montaje de entrenamiento sino dos, casi pegadas, apenas separadas por una brevísima escena doméstica. En la primera, al ritmo de “Going the Distance”, se ve la puesta a punto en el gimnasio; en la segunda, mientras suena “Gonna Fly Now”, Rocky corre por las calles de Filadelfia hasta escalar las escaleras del Museo de Arte.

Y también están, claro, la peleas, que tienden a ser el punto culminante. En el cine clásico solían filmarse desde fuera del ring, un espacio lo suficientemente acotado como para que la cámara lo tome completo y se pueda apreciar el despliegue de los deportistas, como en El campeón (The Champ, 1931), de King Vidor, clásico del género que tuvo varias remakes. O con planos fijos más cercanos, que muestran la intensidad del intercambio de golpes, como en la soviética The Winner (Pervaya perchatka, 1947), de Andréi Frolov, donde la competencia por supuesto es amateur.

Más adelante la cámara no sólo ingresó al cuadrilátero, sino que comenzó a moverse a la par de los púgiles o incluso a adquirir su punto de vista. En el comienzo de Réquiem para un luchador (Requiem for a Heavyweight, 1962), de Ralph Nelson, una subjetiva nos muestra como Anthony Quinn recibe infinidad de golpes por parte de un joven Muhammad Ali (aún conocido como Cassius Clay) hasta que besa la lona. La aparición de equipos más livianos y de efectos digitales permitieron que una de las peleas de Creed - Corazón de campeón (Creed, 2015), de Ryan Coogler, se filmara completa en un increíblemente coreografiado plano secuencia.

En esta búsqueda de realismo, para que los combates de ficción transmitieran la mayor veracidad posible, el cine convocó desde muy temprano a boxeadores profesionales. Leonardo Sbaraglia se enfrentó a Diego “La Joya” Chaves, ex campeón mundial interino, en el combate decisivo de Sangre en la boca (2016), de Hernán Belón. Un caso curioso es el de ¡Segundos afuera! (1937), de Israel Chas de Cruz y Alberto Etchebehere, donde comparten el ring Raúl Landini, que había sido dueño del cinturón argentino de los medianos, y Pedro Quartucci, que antes de convertirse en actor había sido medalla de bronce en boxeo en los Juegos de 1924. Pero como se trata de una comedia -una muy divertida- el combate es más entretenido que deportivamente excitante.

Dos de las mejores películas sobre boxeo, sin embargo, no pretendieron realismo a la hora de plasmar la intensidad de una pelea. En Toro salvaje (Raging Bull, 1980), Martin Scorsese dotó a los movimientos sobre el cuadrilátero de una artificialidad deliberadamente excesiva, casi operística. Leonardo Favio decidió en Gatica, el mono (1993) filmar con el corazón y la cabeza: hay combates que se presentan como una experiencia religiosa y otros que quedan prácticamente fuera de campo, en la voz de los relatores radiales al borde del ring.

La película de esta semana trata sobre boxeo, y aunque contiene varias de las cuestiones temáticas y formales que enumeré en esta primera parte, es una obra bastante poco convencional: la japonesa Boxeador (Bokusā, 1977), de Shūji Terayama. En la segunda parte presentaré al director, una figura muy singular de la cultura japonesa que amaba este deporte. Y también comentaré algo que aún no mencioné, y que atraviesa esta película: la violencia del boxeo, y los riesgos intrínsecos que toman quienes lo practican. No te la pierdas, porque los subtítulos en castellano los hice yo y no los vas a conseguir en otro lado.

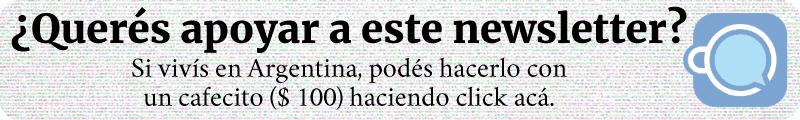

BOXEADOR

Título original: Bokusā

Director: Shūji Terayama

Protagonistas: Bunta Sugawara y Kentarō Shimizu

País: Japón

Idioma: japonés

Año: 1977

Duración: 94 minutos

Para leer después de ver la película

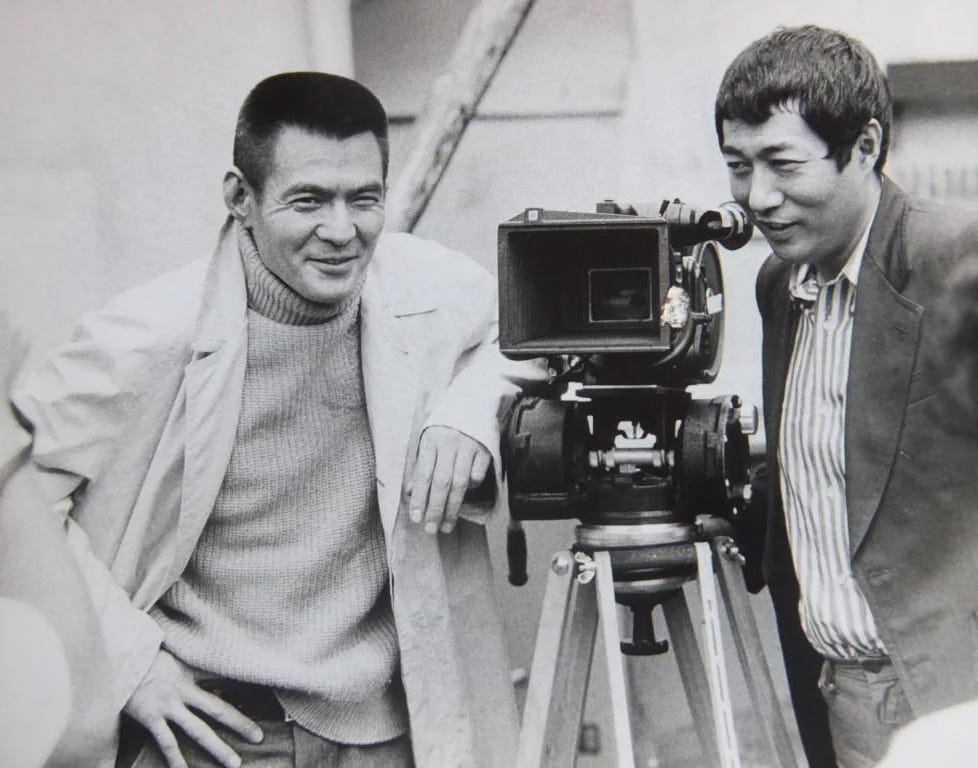

Shūji Terayama (1935-1983) fue una figura central de la contracultura japonesa de los años 60 y 70. Creador incansable, le puso su firma a casi cualquier expresión artística. “Con el tiempo, la producción creativa de Terayama pasa del haiku, el tanka (género de las treinta sílabas) y la poesía en verso libre al radioteatro, los guiones televisivos y la escritura de guiones para películas de la Nueva Ola Japonesa de principios de los 60, para pasar después a la crítica cultural, una novela sobre boxeo y, finalmente, a partir de 1967, al teatro alternativo (angura) y el cine experimental, que lo ocuparían hasta su muerte en 1983, a los 47 años”, describe Steven C. Ridgely en su libro Japanese Counterculture - The Antiestablishment Art of Terayama Shūji (2010).

No conozco demasiado la obra cinematográfica de Terayama, que consta de una decena de largometrajes e infinidad de cortos. Además de Boxeador -que todo el mundo coincide en señalar como su film más clásico y “convencional”- sólo vi la que quizás sea su película más conocida, Escondite pastoral (Den-en ni shisu, 1974), una obra fascinante y de gran ingenio formal. Si tuviera que compararla diría que se aproxima a una cruza del tema del artista enfrentado a un bloqueo creativo a lo Federico Fellini en Ocho y medio (Otto E Mezzo, 1963) con las exploraciones filosófico-temporales que James Cameron haría una década más tarde en Terminator (The Terminator, 1984). Esta extraña amalgama ya debería ser motivación suficiente para que salgas a buscarla por ahí (se consigue con subtítulos en castellano y todo).

Terayama comenzó a interesarse en el boxeo hacia fines de los años 50, y poco después se hizo muy amigo de Masahiko “Fighting” Harada, uno de los más grandes campeones de la historia del pugilismo de Japón, que aparece brevemente en Boxeador. “Pasó gran parte de la década del 60 fascinado, junto con gran parte del mundo, con el boxeo y los problemas a los que obligaba a enfrentarse a los espectadores. Este deporte encapsulaba un debate entre la autodeterminación (dejarlos pelear) y el intervencionismo (suspender la pelea) que resonaría en los movimientos independentistas del Tercer Mundo, los derechos civiles y los estudiantes detrás de las barricadas. El giro de Terayama a este discurso, sin embargo, sería situar el boxeo en un grupo de creaciones, incluyendo el tartamudeo [“la única forma de lenguaje que demuestra su carácter improvisado”, decía], el grafiti, el jazz y los juegos de apuestas, que, en su estilo improvisado, realzan una sensación de presencia y de estar en el ahora”, sostiene Ridgely en su libro.

La cuestión es compleja y no pretendo explicar aquí la particular mirada filosófica de Terayama, un asunto que me excede. Pero sí queda claro que su interés en el boxeo no se limitaba a una exaltación de la masculinidad, al goce de ver dos machos sudorosos a las trompadas o a un fetichismo gore. Su primera aproximación al tema fue un guión titulado El blues de los diecinueve, que nunca llegó a filmarse pero se publicó en 1960, y la historia comenzaba con la muerte de un boxeador en el ring. En 1966 presentó su única novela, Ah, wilderness (Aa, kōya), sobre dos jóvenes púgiles (uno tartamudo, introvertido y tímido; el otro un optimista y orgulloso ex convicto) que entrenan juntos y terminan enfrentándose en el cuadrilátero.

Todo esto se dio en una época de fuertes discusiones en torno al boxeo, en particular con la muerte del estadounidense Davey Moore, a los 29 años, luego de perder su pelea con Sugar Ramos en Los Ángeles en marzo de 1963. Bob Dylan y Phil Ochs escribieron canciones sobre Moore, y ambos, cada uno con su estilo, apuntaron a la responsabilidad de los hombres de negocios y su codicia en torno al deporte.

Estas cuestiones están presentes en Boxeador desde el comienzo. En blanco y negro, un deportista camina hacia el ring, y mientras avanza se cruza con dos púgiles que están maltrechos, con dificultades para moverse, y un tercero que es trasladado en camilla. Al llegar al cuadrilátero, escuchamos al presentador, que pide un minuto de silencio por un boxeador que acaba de fallecer. Recién después la imagen adquiere color y comienzan a correr los títulos de crédito.

Más adelante, en una secuencia conmovedora de impronta documental, se suceden imágenes (algunas de archivo, otras capturadas por el director) mientras la voz en off del protagonista Hayato (Bunta Sugawara) cuenta cómo murieron fuera del ring distintos campeones japoneses: suicidio, enfermedades, accidentes que podríamos vincular a la pobreza, conflictos con la mafia... La película despliega este momento cuando la hija de Hayato le pregunta a su padre por qué abandonó de imprevisto el deporte. “Boxear en la calle es violencia. Pero boxear en el ring es competir por el título. ¡Qué salvaje!”, dice un personaje poco después.

Esta mirada amarga sobre el deporte, que no es tan usual en este tipo de películas, convive con otras cuestiones más tradicionales. Después de todo, Boxeador es la única película comercial de Terayama, que hizo por encargo para la Toei Company, una de las productoras más grandes de Japón. El proyecto surgió por iniciativa del actor Bunta Sugawara, que desde hacía años quería protagonizar una historia sobre boxeo. El gran éxito del quinteto de películas sobre yakuzas que inauguró Batallas sin honor ni humanidad (Jingi naki tatakai, 1973), de Kinji Fukasaku, que transformó a Sugawara en una estrella, y el suceso en todo el mundo de Rocky -estrenada en abril de 1977 en Japón- convencieron a los directivos de Toei de que valía la pena llevar el mundo del boxeo al cine.

Por qué eligieron a un iconoclasta como Terayama para dirigirla es un misterio. “Como [Toei] era una gran empresa que mantenía el control total, tuvo que presentar un guión completo, lo que le causó mucha frustración”, contó en 2008 Henrikku Morisaki, amigo y colaborador de Terayama. Es posible que los tramos más convencionales de Boxeador sean parte de los compromisos que el director debió aceptar. Es notable la cantidad de montajes de entrenamiento que incluye la película, y todos son un placer de ver. Tenma (Kentarō Shimizu) sale a correr con su entrenador por barrios más bien proletarios, en locaciones muy bien elegidas; la cámara lo sigue y la música acompaña, otorgando la emoción clásica de este tipo de films.

Entrenador y pupilo apelan, también, a formas poco ortodoxas de ponerse en forma para una pelea. Así como Sylvester Stallone golpeaba las medias reses o trataba de atrapar una gallina (aquí también se persiguen gallinas, pero en una subtrama cómica que parece sacada de otra película), Hayato y Tenma hacen guantes sobre los troncos que flotan en el río. Y también, como en muchas películas sobre el mundo del boxeo, se muestra cómo los protagonistas consiguen motivarse. ¿Por qué pelear? Como planteé en la primera parte, en la ficción siempre se combate por algo más que el cinturón de campeón. Acaso el ejemplo más evidente sea la disparatada Rocky IV (1985), donde Stallone puso a su criatura a pelear por su país en medio de la Guerra Fría.

En Boxeador lo hacen a partir del odio. “El boxeo no es para todos. ¿Odiás a la gente?”, le pregunta Hayato a Tenma antes de aceptar entrenarlo. “¡Maldición, odio a todo el mundo!”, responde el joven. “Colocar al odio como motor para convertirse en un gran atleta es increíblemente nihilista. Pero es probablemente más honesto de lo que cabría esperar del cine de boxeo, que suele encontrar la redención en la violencia”, plantea un artículo publicado en el newsletter Illicit Film Club. Y agrega: “En otra de las secuencias de estilo documental que presenta Terayama, asistimos a una competencia de boxeo amateur en una plaza de la ciudad. ‘¡Queme su ira olvidada!’, anuncia un comentarista del evento al aire libre, buscando que los hombres suban al ring. En el combate final (que se parece a pocos combates de boxeo en la historia del cine), la justificación de Tenma para seguir luchando es ‘podría matarlo’. No hay gloria, sólo odio”.

El final de Boxeador, entonces, es desolador, muy lejos de la épica deportiva tan común en el género. Tenma gana su pelea (luego de un doble nocaut, lo que se anticipa a la resolución de Rocky II), pero es una victoria pírrica. Y Hayato, que está solo (hasta su hija se alejó de él), apenas puede verla: está perdiendo la vista. El plano congelado del cierre, con la música y con el abrazo entre entrenador y pupilo, confirma que este final tiene muy poco de feliz.

Si tenés ganas de algo más…

- Publiqué en YouTube el tráiler de Boxeador. No está subtitulado, pero tiene muy poco diálogo y transmite muy bien el clima de la película.

- La revista CQ invitó al ex boxeador profesional estadounidense Gabriel Rosado, que peleo dos veces por el título mundial de los medianos, a comentar escenas de boxeo de películas muy famosas. El video es interesante porque Rosado es muy didáctico en sus explicaciones y porque encuentra verosímil el modo en que distintos films, como Toro salvaje o El luchador (Cinderella Man, 2005), de Ron Howard, representaron qué siente un boxeador en momentos límite. Y además cuenta cómo se filmó la increíble pelea de Creed, de la que participó.

- En la edición número 5 de Cinematófilos también comenté una película deportiva: la hermosa Puchito campeón (Fimpen, 1974), del sueco Bo Widerberg. Acá podés acceder al texto de aquella entrega, donde analicé cómo el cine representó al fútbol, y a la película.

- Hoy es el centenario del nacimiento de la directora búlgara Binka Zhelyazkova (1923-2011), artista de imaginación desbordante y uno de los mayores olvidos de la historia del cine. Vuelvo a compartir una de sus obras maestras, Éramos jóvenes (A byahme mladi, 1961), que había programado en la edición número 46 del newsletter. Y publiqué en YouTube un video que compila escenas increíbles de algunas de sus mejores películas.

Archivo de publicaciones

Acá podés acceder al archivo de las publicaciones de esta temporada. Y acá al de la temporada pasada. Tené en cuenta que muchos de los links de acceso a las películas no continúan activos.

Gran película...y sobre la entrega de cine australiano me acordé de una película Long Weekend...es de 1978...muy buena.. gracias por responder y saludos

Hola gracias por tus excelentes aportes.. viendo el de hoy para mí una de las mejores película de boxeo es Hard Times de Walter Hill con Charles Bronson...saludis