Esta semana en Cinematófilos, algunos apuntes sobre la modernidad en el cine. Más abajo vas a encontrar el link para acceder a la película. Te recomiendo que la descargues en tu computadora para poder verla cuando quieras; si no sabés cómo hacerlo (es muy sencillo) podés revisar acá un tutorial al respecto.

Tu aporte es muy importante para este proyecto. Más adelante encontrarás los links para colaborar, tanto desde Argentina como desde el exterior. ¡Muchas gracias!

Para leer antes de ver la película

“Con la aparición de Viaje a Italia, todas las películas han envejecido súbitamente diez años”, escribió en 1955 un entusiasta Jacques Rivette, sobre el final de una extensa carta a Roberto Rossellini publicada en la revista Cahiers du cinéma. “Me parece imposible verla sin recibir la prueba directa de que la película abre una brecha, y que todo el cine, bajo amenaza de pena de muerte, debe pasar por ella”, disparó. Muchos investigadores y académicos consideran a Viaggio in Italia (1954) como la primera película moderna de la historia del cine. La etiqueta puede parecer un poco caprichosa, pero no hay duda de que los extensos y erráticos paseos de Ingrid Bergman en esta obra maestra del director italiano si no abrieron al menos despejaron un camino que muchas ficciones comenzaron pronto a transitar. En este sendero se ubica la sorprendente película de esta semana en Cinematófilos.

En términos históricos, la idea de modernidad en el cine se inscribe a partir del impacto del neorrealismo italiano sobre el cine clásico durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. A esta influencia se sumó poco después el “descubrimiento” en Occidente de otros modos de representación alejados del modelo dominante de Hollywood, como el cine japonés con la irrupción de Rashomon (1950), de Akira Kurosawa, en el Festival de Venecia de 1951, o el indio con Pather Panchali: El pequeño sendero (Pather Panchali, 1955), de Satyajit Ray. “La guerra había puesto límites a la representación, que debió ser relanzada bajo nuevas convenciones. En el cine moderno la conciencia de estar asistiendo a una ficción supo imponerse como mandato ético, frente al viejo requisito de la transparencia, considerado desde los nuevos conceptos como hipnótico y falaz. En caso de optar por el realismo, debió investírselo de nuevos códigos, ajenos a las convenciones tradicionales”, explica Eduardo A. Russo en su Diccionario de cine (1998), uno de esos libros esenciales a los que conviene volver cada tanto para refrescar ciertas ideas.

Señalar taxativamente a Viaje a Italia como el comienzo de la modernidad fílmica puede ser caprichoso porque, como señala Russo, en términos de estilo es posible hallar ejemplos de cine moderno bastante anteriores. Algunas experiencias de vanguardia de los años 20, por ejemplo, como la emprendida por Serguéi Eisenstein. Algunos consideraron retrospectivamente a la breve obra de Jean Vigo en la década del 30, en especial L'Atalante (1934), como estilísticamente moderna. También está el caso de Orson Welles, quizás el primer moderno cabal a partir de las características barrocas de El ciudadano (Citizen Kane, 1941). Y qué decir de Alfred Hitchcock, el hombre que llevó el clasicismo a sus límites, que hizo ficciones modernas de estilo clásico como La ventana indiscreta (Rear Window, 1954), donde el protagonista que interpreta James Stewart debe darle un sentido a lo que está viendo.

SI NO USÁS MERCADO PAGO, PODÉS HACER UNA TRANSFERENCIA POR EL VALOR QUE ELIJAS AL SIGUIENTE CBU: 0720502688000001945272 (ALIAS: CINE.PELICULA.VHS)

Cualquiera sea el caso, cuando se habla de modernidad se suele pensar en algo que se contrapone a lo antiguo o a lo clásico, al canon establecido. “Para fines de 1950 todas las exploraciones y experimentos ya estaban cartografiados en embrión: en rechazo al clasicismo había nuevas aproximaciones a la narrativa, a la actuación y a la caracterización y, por tanto, al cuerpo y al gesto; al despliegue de relaciones temporales y de lugar o espacio; y, en último término, a la misma representación: el acto de mostrar o imaginar el mundo”, escribe el crítico australiano Adrian Martin en su libro ¿Qué es el cine moderno? (2008).

En esos años comenzaron a aparecer en casi todo el mundo nuevas olas que renovaron las formas de contar una historia. Quizás la primera haya sido la polaca (Polska Szkoła Filmowa) hacia 1955, la más influyente la Nouvelle Vague francesa y la más experimental la Nová Vlna checoslovaca, surgida en torno a la prestigiosa Escuela de Cine y Televisión de la Academia de Artes Escénicas de Praga (FAMU). El realismo incómodo del Free Cinema inglés tuvo orígenes ligados al documental. Los alemanes se agruparon inicialmente en el incendiario Manifiesto de Oberhausen de 1962, que decretaba que “el viejo cine ha muerto”, aunque las realizaciones más conocidas llegaron en la década siguiente, con una segunda camada de artistas (Werner Herzog, R. W. Fassbinder, Win Wenders). La etiqueta Nuevo Cine Latinoamericano intentó agrupar iniciativas diversas como el Cinema Novo brasileño, la Generación del 60 argentina y el cine revolucionario cubano, entre otras. En algunos países la novedad apareció algo más tarde, como el New Hollywood de finales de los 60 o el Australian Film Revival de los 70.

La disparidad entre todas estas experiencias, que sólo en algunos casos puntuales pueden definirse como movimientos, fue enorme. En todo caso, lo que solía motorizarlas era una oposición más o menos explícita a lo anterior, a lo “viejo”. Pero más que liquidar el modelo narrativo clásico, lo moderno llegó para enriquecerlo. Así lo advirtió tempranamente el francés Christian Metz, en un artículo de 1966 recopilado luego en su libro Ensayos sobre la significación en el cine (1972): “El cine antes habría sido plenamente narrativo y actualmente ya no lo sería o, en todo caso, lo sería en un grado menor. Por el contrario, pensamos que lo es de un modo mayor y mejor, y que el principal aporte del cine nuevo es haber enriquecido el relato fílmico […] Relatos más diversos, más ramificados, más complejos”.

En este sentido, como planteó el teórico francés Jacques Aumont en 2007 en Cahiers du cinéma, el modernismo europeo (pero también el surgido en otras coordenadas) no puede considerarse sino heterogéneo. El neoexpresionismo de Ingmar Bergman se parece poco a la tendencia al barroquismo de Federico Fellini a partir de 8½ (1963), y no es sencillo emparentar las abstracciones y el minimalismo de Michelangelo Antonioni con el homenaje y la cita en el cine de Jean-Luc Godard, por poner apenas un puñado de ejemplos.

La modernidad se fue filtrando en las cinematografías de todo el mundo, aunque algunas naciones mostraron arrestos individuales más que pretensiones movimentistas. Fue el caso de Noruega. La actividad audiovisual en el norte de la península escandinava creció notablemente luego de la Segunda Guerra, y los noruegos mostraron entusiasmo por las producciones locales y extranjeras que no habían podido ver durante la ocupación alemana. Con un renovado interés y apoyo estatal, apareció una nueva generación de realizadores.

Varias de las películas noruegas más recordadas y reconocidas de su historia se filmaron en la década del 50. Edith Calmar, a quien le dediqué la edición número 14 de este newsletter, dirigió entre otras la comedia Fools in the Mountains (Fjols til fjells, 1957), que hoy es un clásico, y The Wayward Girl (Ung flukt, 1959), una película clásica en su forma pero moderna en su tema. Quizás el realizador más importante del período haya sido Arne Skouen, autor de obras importantes como Nueve vidas (Ni Liv, 1957), que estuvo nominada al Oscar. Otra comedia, We are Getting Married (Vi gifter oss, 1951), de Nils R. Müller, rompió todos los récords de taquilla de la época.

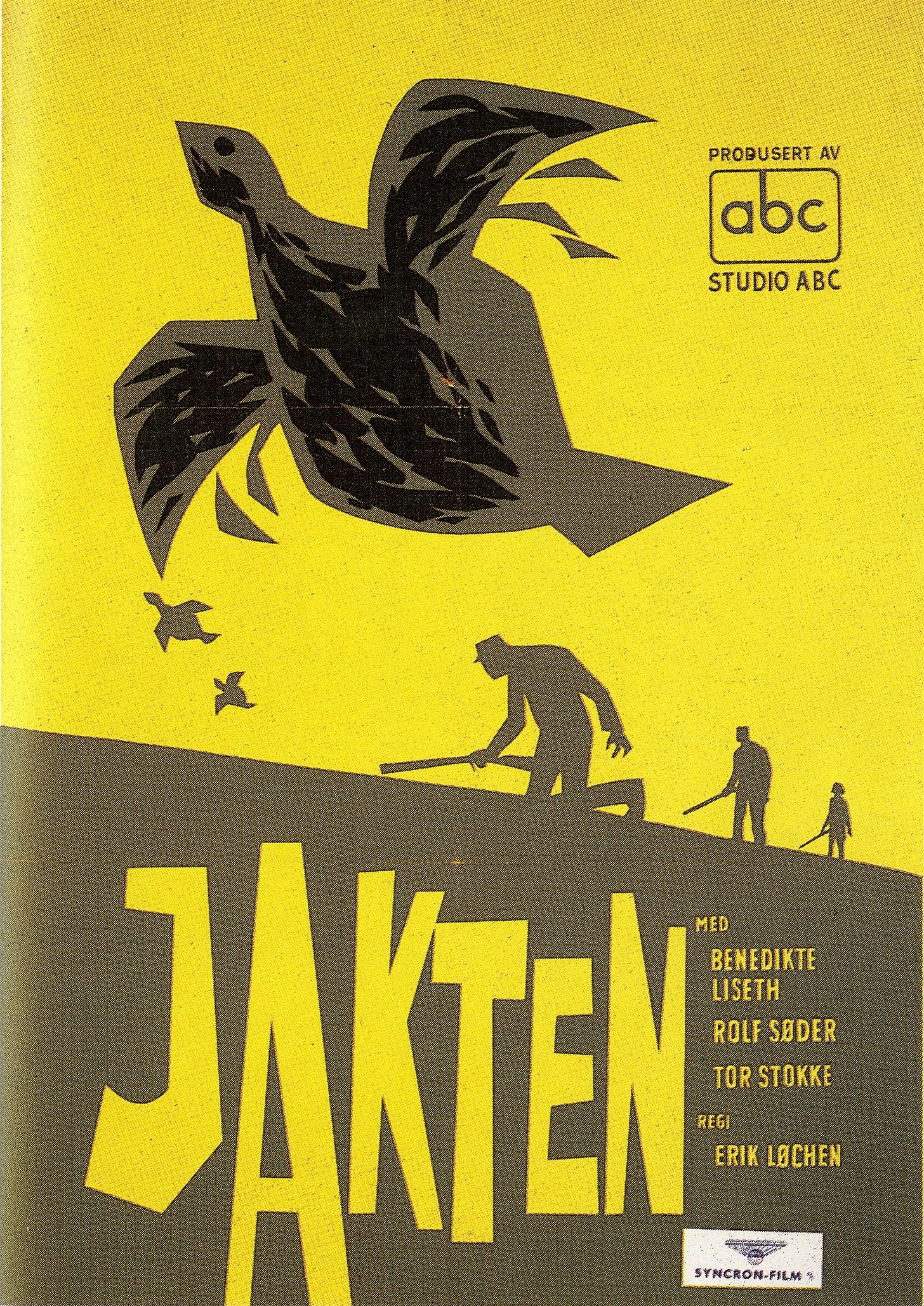

Pero la modernidad irrumpió en el cine noruego con Jakten (1959), de Erik Løchen, que en inglés se suele mencionar como The Chasers o The Hunt y aquí -la película nunca tuvo estreno comercial en Argentina- la llamaré La caza. Se trata de una obra asombrosa, que integró la competencia oficial del Festival de Cannes en 1960 junto a una serie de títulos célebres que hoy, sin dudas, identificamos como modernos.

LA CAZA

Título original: Jakten

Director: Erik Løchen

Protagonistas: Bente Børsum, Rolf Søder, Tor Stokke

País: Noruega

Idiomas: noruego

Año: 1959

Duración: 90 minutos

Para leer después de ver la película

“Aquí es donde se desarrolla la historia. ¿O es que nunca sucedió? ¿O tal vez todavía no?”. Lo primero que escuchamos en La caza, a través de una voice over o voz en off, ya siembra dudas. Van apenas poco más de dos minutos de película. No conocemos aún a los personajes o cuál es el conflicto, pero esa voz nos advierte que esta historia, que tiene lugar en ese paisaje aislado, pudo no haber sucedido nunca. O que tal vez aún no sucedió.

Luego aparece un grupo de hombres. Uno de ellos maneja un tractor que carga un ataúd. “¿Estas imágenes son del final de la historia?”, se pregunta la voice over, sembrando aún más dudas. Cuando uno de los hombres, vestido de uniforme policial, pasa cerca de la cámara, lo interroga y éste le responde: “Un caso así no puede ser resuelto. Haga la prueba usted mismo”. Y entonces la película nos empujará a tratar de descifrar este caso, que aparentemente involucra a dos hombres, una mujer y un disparo accidental.

La advertencia ya estaba ahí, en esos primeros minutos, pero en el final la revelación onírica no deja de sorprendernos. La historia nunca sucedió, al menos no el plano de la “realidad”: fue todo un sueño de Guri (Bente Børsum). O quizás todavía no ocurrió: La caza nos invita también a pensar cómo será ese viaje que los tres protagonistas están a punto de emprender cuando la película baja -literalmente- las cortinas. ¿Cuánto de restos diurnos hay en la pesadilla de Guri? ¿Qué relación tiene la joven con su esposo Bjørn (Rolf Søder)? ¿Acaso cierto temor por amar secretamente a Knut (Tor Stokke) le atravesó la mente mientras dormía?

Erik Formo Løchen (1924-1983), el director de La caza, estudió derecho e integró la resistencia durante los últimos años la ocupación alemana en Noruega. En 1944 estuvo seis meses encerrado en Grini, una cárcel de mujeres de las afueras de Oslo que los nazis convirtieron en un campo de concentración. Luego fue músico de jazz (tocó el bajo en la orquesta del trompetista Rowland Greenberg) y trabajó en la radio y en el teatro antes de ingresar al cine. En 1950 creó con unos amigos la productora ABC-Film, con la que realizaron cerca de un centenar de cortos documentales para diversas instituciones estatales a lo largo de dos décadas.

Cansado de confeccionar películas más bien clásicas e informativas, Løchen y sus compañeros en la productora comenzaron a hacer lo que denominaron “cortometrajes artísticos libres”. Los dos más recordados son Nedfall (1963), de Erik Borge, que mostró la tranquila vida en un pueblo rural y su vulnerabilidad en caso de una lluvia radiactiva; y Søring nordover (1976), que dirigió el propio Løchen, sobre las diferencias entre el norte y el sur de Noruega.

La caza fue el primer largometraje de ficción de Løchen. La historia se asemeja en más de un aspecto a Jules y Jim (Jules et Jim, 1962), de François Truffaut, por la disputa romántica entre dos hombres por una mujer y por el final trágico. Pero mientras la película del francés tiene un tono más liviano y juguetón, aquí hay una gravedad un tanto extraña, que se nos hace algo impostada. Løchen juega (como juegan sus protagonistas, que parecen disputarse el corazón de Guri en una partida de dados) con los códigos del melodrama y recarga a su historia de elementos aparatosos. “No puedo apagar este fuego interior”, exclama en un momento la joven, pero las imágenes no transmiten esa pasión desenfrenada.

El realizador pone en evidencia todo el tiempo la tensión entre lo que vemos, lo que oímos y lo que creemos que pasa. Ninguno de los personajes que van relatando diferentes fragmentos parece confiable. Los testimonios del trío protagónico divergen, se contradicen, se ven invadidos por sus propios deseos. Menos confiable aún suena el narrador: de entrada parece externo a la diégesis pero luego interactúa con los protagonistas; por momentos da la sensación de que sabe más que ellos y en otros mucho menos. Estas estrategias de extrañamiento y distanciamiento, alejadas de la transparencia narrativa del clasicismo, dejan en evidencia que estamos frente a una ficción, un artificio. Y nos advierten que esta historia no tendrá un final convencional.

Hay otros detalles que Løchen va esparciendo hábilmente por ahí y que, luego de haber visto la película, podemos reconocer como pistas sutiles. Hay al menos tres escenas en las que Guri se refleja en un espejo, como si su figura estuviera escindida entre la realidad y la ensoñación. Sobre el final, luego de que Bjørn cae víctima de un disparo (¿accidental?), Guri se agacha en cuclillas y se toma la cabeza. Su desencajado rostro muestra el dolor por lo que acaba de pasar. De pronto Knut aparece detrás de ella, cargando el cuerpo de Bjørn. Por la composición de la escena, por los planos anteriores y las miradas de los personajes, es sorprendente que los dos hombres irrumpan por ahí, ocultos detrás de la humanidad de Guri. ¿Acaso todo lo que estamos viendo sale de su interior?

En la escena final, luego del proceso judicial y la partida de Bjørn, queda una última revelación melodramática: la joven está embarazada. ¿Pero de quién? Lo metanarrativo invade todo y ya no estamos seguros de nada. Hasta que los bocinazos de Knut despiertan a Guri y volvemos a la realidad. ¿O no?

Løchen hizo otro largometraje de ficción, que se suele considerar aún más modernista -algunos incluso lo definen como experimental- que La caza. Según cuenta Gunnar Iversen en el capítulo dedicado a Noruega del libro Nordic National Cinemas (1998), Remonstrance (Motforestilling, 1972) “marca quizás el final de un corto pero agitado período de experimentación modernista” en el cine del país. Se trata de una historia sobre un grupo de gente que intenta hacer un film político, y sigue al equipo en su trabajo y sus discusiones. Løchen escribió y filmó la historia de modo que los cinco rollos pudieran proyectarse en cualquier orden, lo que creaba 120 posibles versiones distintas de la película.

Si tenés ganas de algo más…

- Løchen es el abuelo de Joachim Trier, el cineasta noruego más renombrado de las últimas décadas, director entre otras de Oslo, 31 de agosto (Oslo, 31. august, 2011) y La peor persona del mundo (Verdens verste menneske, 2021). Subtitulé un fragmento de una entrevista de 2015 en la que Trier habló de las diferencias entre modernidad y posmodernidad en el cine a partir de su obra y la de su abuelo, de su admirado Andréi Tarkovski y, en el final, de La caza. La podés ver en el canal de YouTube del newsletter.

- Si tenés algún comentario, sugerencia o duda, me podés buscar en Twitter, Facebook o Instagram. Todo aporte será bienvenido y respondido. También tengo una cuenta de Letterboxd, donde armé dos listas: una con todas las películas comentadas hasta ahora en Cinematófilos (con un link a cada edición) y otra con todos los films que fueron mencionados en cada entrega, que ya son más de 1.800.

Archivo de publicaciones

Acá podés acceder al archivo de las publicaciones de Cinematófilos. Tené en cuenta que muchos de los links de acceso a las películas no continúan activos.