#73 - Territorio mítico y hostil

El duro trabajo de los esquiladores en el outback australiano.

Esta semana en Cinematófilos, una de las grandes películas del increíble cine australiano de los 70. Más adelante vas a encontrar el link para ver la película, que estará activo durante una semana. Te recomiendo entonces que la descargues en tu PC para poder verla cuando quieras; si no sabés cómo hacerlo (es muy sencillo) podés revisar acá un tutorial al respecto.

Tu aporte es muy importante para que este newsletter pueda seguir saliendo. Más adelante verás los links para colaborar, tanto desde Argentina como desde el exterior. ¡Muchas gracias!

Para leer antes de ver la película

Desde lo alto, la cámara comienza a girar lentamente hacia la derecha hasta completar un paneo de 360 grados. El horizonte -una línea prácticamente recta, con mínimas ondulaciones- separa los dos colores que dominan la imagen: celeste en el cielo y marrón rojizo en el suelo, un desierto infinito. Los únicos vestigios de presencia humana en toda la zona son una vía de tren y dos casitas. Con este plano comienza Hombre sin mañana (Wake in Fright, 1971), de Ted Kotcheff, obra seminal de la renovación del cine australiano de los años 70. Lo que nos muestra es el outback, el interior remoto y semiárido de Australia, un territorio mítico y hostil que tuvo mucho que ver con la creación de una identidad nacional y la definición de un sentimiento de pertenencia por parte de los colonos y sus descendientes.

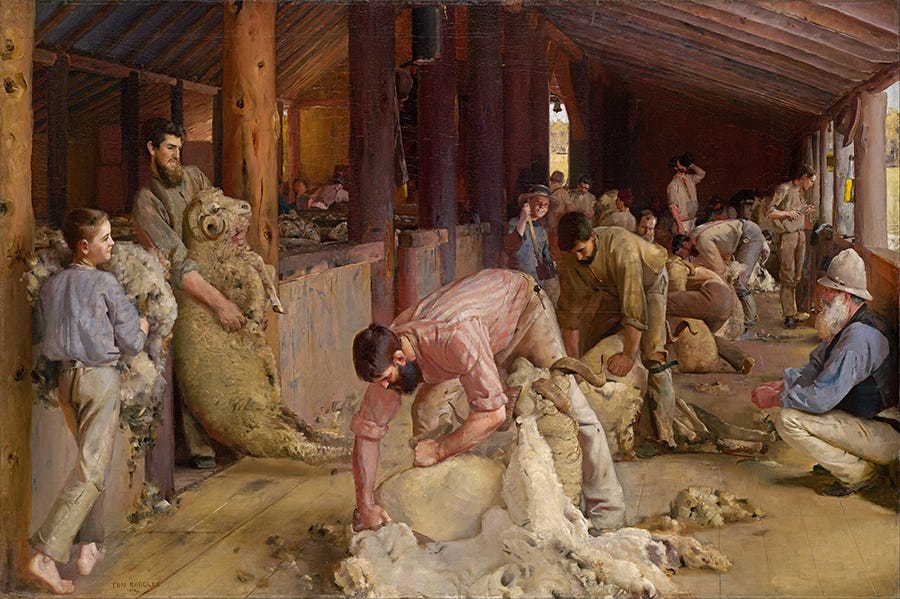

El término outback puede explicarse en relación a lo doméstico: sería el patio trasero de una casa. Como la mayoría de los australianos viven en las grandes ciudades costeras mirando al mar, el enorme territorio que les queda detrás es el outback, que ocupa cerca del 70 por ciento de la superficie del país. A zonas también poco pobladas pero no tan remotas ni áridas se las suele denominar the bush. Las dos palabras y sus significados tienen una gran tradición en el arte australiano. “En 1896, el cine hizo su primera aparición mundial en una época de intenso nacionalismo en búsqueda de la identidad australiana, especialmente como se lo interpretaba a través de la literatura y la pintura. Los novelistas, cuentistas y compositores de baladas australianos de las décadas de 1880 y 1890 utilizaron el bush y el outback para definir lo que era ser australiano. Los pintores Tom Roberts, Frederick McCubbin y Arthur Streeton crearon sus propios mitos sobre la vida en la frontera y en las granjas. A partir de la década de 1890, el cine australiano perpetuaría estos mitos y, con el tiempo, los cuestionaría y ampliaría”, sostiene el investigador Graham Shirley en un artículo publicado en la página web del Archivo Nacional de Cine y Sonido de Australia (NFSA).

Como ya conté en una entrega anterior de este newsletter, el cine australiano intercaló a lo largo de su historia momentos de gran productividad con otros en los que no se filmaba prácticamente nada. Entre fines de los años 60 y comienzos de los 70, por la combinación de diferentes factores (apoyo político, financiamiento estatal a nivel nacional y provincial, relajación de la censura, leyes de regulación de la publicidad local, creación de una escuela nacional de cine y televisión) la industria floreció como nunca antes. La llamada Nueva Ola Australiana, conocida en inglés como Australian Film Revival o Australian Film Renaissance, puede dividirse esquemáticamente en tres tendencias. Por un lado, hubo un breve ciclo de comedias sexuales muy zarpadas (denominadas ocker films), en general exitosas en la taquilla y defenestradas por la crítica, que comenzó con Stork (1971), de Tim Burstall. Por otro, surgieron películas de género habitualmente violentas, salvajes e imaginativas, a las que retrospectivamente se bautizó como ozploitation, de las cuales Stone (1974), de Sandy Harbutt, es un ejemplo temprano. La tercera tendencia es la de los dramas, muchas veces ambientados en el pasado, que indagan directa o indirectamente cuestiones importantes de la historia social y cultural australiana, frecuentemente en relación a la geografía. Son películas que pronto se ganaron la etiqueta de “género AFC”, porque eran el tipo de producción que la Australian Film Commission más favorecía con financiamiento. Es la tendencia que exploraremos en esta edición.

“El vacío que aturde, la inmensidad, el espectáculo y el silencio. Éstos son los acordes que marcan el ritmo de casi todas nuestras películas”, dice George Miller, creador de la saga que se inició con Mad Max (1979), en el comienzo de su documental 40,000 Years of Dreaming (White Fellas Dreaming: A Century of Australian Cinema) (1997), realizado para el British Film Institute por el centenario del cine. “La tierra era tan idiosincrática, tan potente, que no podía sino moldear la naturaleza de quienes se aventuraban en ella”, agrega.

Hombre sin mañana, coproducción internacional dirigida por el canadiense Kotcheff, presenta al outback profundo como un espacio fértil para la locura. El protagonista es un maestro de escuela rural que, cuando intenta regresar a Sídney durante las vacaciones, queda atrapado en un pequeño pueblo de hospitalidad insistente y aterradora, donde el alcohol se consume más que el aire. Obra maestra oscura e incómoda, la película compitió en el Festival de Cannes y fue muy bien recibida por la crítica. Pero fracasó en la taquilla local: acaso los australianos no tenían ganas de ver un retrato tan crudo y visceral de ellos mismos.

Quizás la más conocida de las películas del “genero AFC” sea Picnic en las rocas colgantes (Picnic at Hanging Rock, 1975), de Peter Weir, donde el outback adquiere dimensiones góticas. Graham Shirley, coautor de uno de los libros más importantes sobre cine australiano (Australian Cinema: The First Eighty Years, 1983), escribió al respecto en el sitio del NFSA: “A partir de los años 70, los chicos perdidos se convirtieron en una tradición del cine del outback. Picnic en las rocas colgantes es la expresión más sombría de este fenómeno, ya que la desaparición de las colegialas de la época victoriana implica que los europeos incapaces de adaptarse al interior del país deben mantenerse alejados de él o atenerse a las consecuencias. Rodada en el inmenso monolito de Hanging Rock, en el centro de Victoria, la película extrae gran parte de su fuerza de la disonancia entre las chicas, a punto de desaparecer, y el escenario que parece de otro mundo, con múltiples niveles, caminos laberínticos y túneles entre las rocas. Al igual que la novela de Joan Lindsay en la que se basa, la película tampoco ofrece explicación para la desaparición de las chicas”.

También hay algo del gótico en Summerfield (1977), de Ken Hannam, que no trascurre en el outback pero sí en una locación remota e inusual: la isla Churchill, cerca de Melbourne. Aquí el protagonista es otro maestro de escuela, que se ve envuelto en un clima de extrañamiento que se construye a fuego lento hasta explotar en un final violento y sorprendente.

SI NO USÁS MERCADO PAGO, PODÉS HACER UNA TRANSFERENCIA POR EL VALOR QUE ELIJAS AL SIGUIENTE CBU: 0170056540000030252347 (ALIAS: MIEL.PODER.DELFIN)

En Mi brillante carrera (My Brilliant Career, 1979), de Gillian Armstrong, película que les dio relieve internacional a Judy Davis y Sam Neill, la naturaleza (representada por el outback) y la cultura aparecen como fuerzas opuestas. Lo explicita en uno de los diálogos su protagonista, una joven que vive en una granja con su familia y pretende ser escritora: “¿Nunca soñás con que hay más en la vida que esto? ¿No querés conocer gente que hable de libros y de palabras, que tenga proyectos? ¡Vivir toda la vida en el medio del campo! Preferiría estar muerta”.

El árido interior australiano, que los ingleses comenzaron a explorar en camellos traídos de India y el Cercano Oriente alrededor de 1860, había sido el hogar de los pueblos originarios durante al menos 50 mil años. El cine de los 70 también exploró las relaciones entre las habitantes primarios del outback y los colonizadores. Encuentro de dos mundos (Walkabout, 1971), coproducción con Gran Bretaña dirigida por el inglés Nicolas Roeg, plantea los contrastes entre la vida urbana, corrompida y putrefacta, y un interior virgen y puro. Visualmente deslumbrante aunque algo convencional en su conflicto, la película narra la travesía por el desierto de dos hermanos blancos, que quedaron perdidos allí luego del suicidio de su alienado padre. El viaje épico de regreso a la civilización es guiado por un aborigen adolescente, que sabe cómo sobrevivir en esa tierra hostil.

En este sentido me parece más arriesgada The Chant of Jimmie Blacksmith (1978), de Fred Schepisi, incluso con sus excesos y desaciertos. Situada en el 1900, cuando los colonos discutían cada vez con más fuerza su relación con Gran Bretaña, es la historia de un joven mestizo, criado por un párroco blanco que lo educó para ser sumiso, que soporta todo tipo de maltratos hasta que dice basta (de un modo que prefiero no develar, por si no viste la película). En este punto, hacia la mitad del relato, Schepisi realiza -en palabras del crítico Jonathan Rosenbaum- un “notable acto de violencia moral sobre el espectador” y convierte al protagonista en “una figura de proporciones épicas extraordinariamente ambiguas” mientras escapa por un outback que ha sido profanado por los blancos. Otra película incómoda para los australianos, que también -como Hombre sin mañana- fue un fracaso en su país a pesar del buen recibimiento en Cannes.

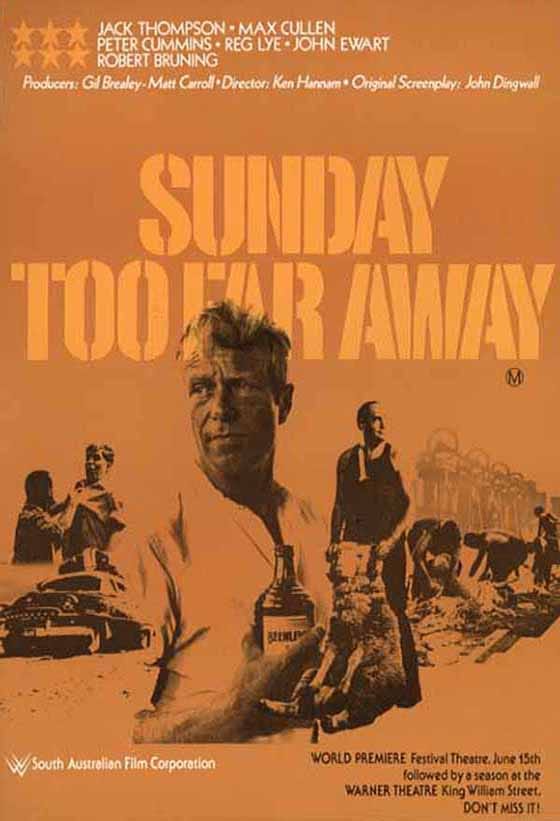

Para cerrar este recorrido un poco azaroso por cierto cine australiano de los 70 y su relación con los paisajes nacionales, se pueden mencionar un par de películas donde la masculinidad juega un rol central. En The Last of the Knucklemen (1979), de Tim Burstall, sobre un grupo de trabajadores mineros que reparten su tiempo libre entre cerveza, trompadas y apuestas, los personajes son apenas arquetipos. Película demasiado autoconsciente, intenta reflexionar sobre un asunto que se había tratado antes y mejor en el excelente film de esta semana en Cinematófilos: Un domingo demasiado lejano (Sunday Too Far Away, 1975), de Ken Hannam, ambientada en el mundo de los esquiladores. Fue una producción muy problemática, plagada de conflictos técnicos y artísticos, que sin embargo, acaso milagrosamente, resultó un éxito de crítica y público. En la segunda parte de este texto voy a repasar esa historia.

UN DOMINGO DEMASIADO LEJANO

Título original: Sunday Too Far Away

Director: Ken Hannam

Protagonistas: Jack Thompson, Reg Lye, Max Cullen, Robert Bruning, Peter Cummins, John Ewart

País: Australia

Idioma: inglés

Año: 1975

Duración: 95 minutos

Para leer después de ver la película

Un domingo demasiado lejano fue la primera película producida por la South Australian Film Corporation (SAFC), uno de los tantos organismos estatales a nivel regional que se crearon en los 70 para impulsar la industria del cine. El libro The Last New Wave: The Australian Film Revival (1980), de David Stratton, narra con mucho detalle la enorme cantidad de problemas y disputas que rodearon a la realización del film. Vale la pena repasarlas brevemente para entender por qué la película terminó siendo lo que es.

El productor Gil Brealey, director de la SAFC, pretendía que la primera realización respaldada por el nuevo organismo fuera exitosa y lograra prestigio. Las comedias denominadas ocker films habían hecho buen dinero, pero se las cuestionaba, sobre todo desde los sectores más conservadores del parlamento. Muchos se preguntaban por qué el Estado debía financiar historias tan “groseras”, que presentaban una imagen que consideraban nada agradable de los australianos. La intención inicial de Brealey fue hacer una película sobre la batalla de Galípoli, durante la Primera Guerra Mundial. Para eso contrató en 1973 al guionista John Dingwall y comenzó negociaciones con el empresario de medios Hector Crawford, que había producido varias de las series de televisión más populares del país, para que aportara fondos. Por diferencias creativas y financieras, el proyecto finalmente no se realizó. Recién varios años después Peter Weir estrenaría su magistral Gallipoli (1981).

Dingwall, que seguía bajo contrato de la SAFC, propuso entonces otra historia: tenía un cuñado que había trabajado como esquilador en la década del 50, y ofreció contar cómo era la particular vida de estos trabajadores. Escribió un borrador, titulado inicialmente Shearers (“esquiladores”), que dedicaba buena parte de su segunda mitad a narrar la extensa huelga de 1956, un hecho real.

El director Ken Hannam, que estaba en Londres desde hacía varios años trabajando para la televisión británica, recibió el texto por correo. “Estaba maravillosamente escrito”, contó luego. Pero la historia era larga, como para una película de tres horas, y Brealey estaba empecinado en que no superara los 90 minutos para poder venderla luego a la televisión y, así, poder recuperar posibles pérdidas. Entonces Dingwall desarrolló la primera parte de su borrador en un guión, centrándose en la relación entre los esquiladores y sus condiciones de trabajo y dejando afuera toda mención al conflicto sindical. “Me di cuenta de lo desgarrador que era este trabajo, considerado uno de los más duros que realiza el hombre”, contó el guionista. “Las condiciones de vida primitivas, el calor, la competencia sin sentido, todo inducía a una especie de locura, de modo que los hombres, buenos amigos al principio de la temporada, se odiaban al final, apenas seis semanas después. Luego, la ciudad, el bar, una pelea, amigos de nuevo, quedarse sin dinero, otro trabajo. Lo que realmente me fascinaba era que el esquilador trabajaba como un perro, vivía como un perro y luchaba como un perro, pero de alguna manera esto le daba respeto por sí mismo, una tremenda dignidad”, agregó.

Esta versión del guión terminaba con Foley (interpretado por Jack Thompson), que luego de ser derrotado en la competencia de esquila por el negro Arthur (Peter Cummins) y quedarse sin dinero se marcha con rumbo incierto. A Brealey no le gustó: quería que el héroe fuera de algún modo reivindicado. Presionó a Dingwall para que incluyera algo sobre la huelga. A desgano, el guionista lo hizo. Es por eso que el cierre de la película puede parecer un poco abrupto, con esas leyendas que explican someramente cómo se resolvió el reclamo sindical.

El rodaje de la película comenzó en marzo de 1974 en la estancia Carriewerloo, unos 350 kilómetros al norte de Adelaida, donde 15 años antes Fred Zinnemann había filmado varias escenas de Tres vidas errantes (The Sundowners, 1960). Una lluvia torrencial, que se extendió por seis semanas, trastocó todos los planes: la historia debía transcurrir en un lugar caluroso y árido, que ahora estaba convertido en un lodazal. Los generadores eléctricos no podían usarse bajo el diluvio. Los caminos de tierra eran intransitables. Entre varios inconvenientes, Jack Thompson y otros miembros del elenco debieron pasar una noche dentro de un auto que había quedado atascado en el barro. Se improvisaron locaciones y se reacomodaron fechas. En total, fueron siete semanas de filmación.

A pesar de las dificultades, lograron capturar imágenes increíbles, que transmiten la pesada rutina del trabajo en la estancia, en el medio de la nada, aislada del resto del mundo. “El paisaje aquí no es simplemente pacífico, sino vacío y monótono ('Una línea telefónica serpentea a través de una llanura de arbustos y ocasionales arbolitos... una suave cresta solitaria sobre la que aparece un camino de tierra roja, que se dirige directamente hacia nosotros', expone el guión, que fue publicado), y las vidas que explora el film están irrevocablemente marcadas por esa soledad. Los horizontes físicos pueden ser vastos, pero la vista de los esquiladores en cuyas vidas se centra la película es corta y estrecha”, apunta Brian McFarlane en el libro Australian cinema, 1970-1985 (1987). El director de fotografía, Geoff Burton, se inspiró en pinturas de la llamada escuela de Heidelberg de fines del siglo XIX, un movimiento también conocido como impresionismo australiano. Fue particularmente importante la obra del artista Tom Roberts (1856-1931), cuya pintura Shearing the Rams (1890) fue recreada minuciosamente en Un domingo demasiado lejano.

El director Hannam y el montajista Rod Adamson trabajaron en un primer corte de la película, que duraba unas dos horas y media. “De lo que trata realmente el film es de este joven, Michael (Gregory Apps), que quiere ser Foley; y Foley tiene miedo de convertirse en Garth (Reg Lye), el viejo. Se trata de tres generaciones. Esta versión tenía una atmósfera claustrofóbica. Era una película áspera, con agallas. Pertenecía por igual a los tres personajes”, contó Hannam. Pero el productor Brealey, que no había presenciado el rodaje, veía las cosas de otro modo: para él, la película era demasiado larga. Punto.

Temeroso de un desastre en la taquilla, Brealey le ordenó a Adamson que cortara la película. En ese momento Hannam se fue a Nueva Gales del Sur a trabajar en una serie de televisión, un error del que luego se lamentó. Presionado por el productor, el montajista realizó un segundo corte, de unas dos horas. Se hizo una proyección en Sídney a la que asistió todo el equipo. A Thompson, el protagonista, esta versión le pareció emocionalmente demoledora, una de las mejores películas australianas de su época. Hannam también aprobó los cambios. Pero Brealey reclamó más cortes. Hubo una violenta discusión entre el director y el productor en la sala de proyección, que casi termina a las piñas.

Una tercera versión, la definitiva, dejó la duración en poco más de 90 minutos. Entre otras cosas, se cortaron la mayoría de las escenas en las que aparecía el personaje del joven Michael, y la relación romántica entre Foley y Sheila (Lisa Peers), la hija del dueño de la estancia, prácticamente desapareció. Por eso el momento en el que Foley recuerda su dura vida y se quiebra ante la joven luego de la muerte de Garth, el viejo, puede parecer descolgado. A Hannam los cambios (que vio en un transfer en video, en blanco y negro, que le mandaron a Sídney) le parecieron un espanto. Tuvo más discusiones con el productor y finalmente, cansado, decidió abandonar el proyecto y volver a Londres.

Brealey presentó el film en los Australian Film Institute Awards, donde ganó varios premios, entre ellos mejor película. Al francés Pierre Rissient, en esos años un hombre muy influyente en el mundo del cine, le gustó mucho la película e hizo gestiones para que ingresara en la Quincena de Realizadores de Cannes de 1975. Al mes siguiente, en junio, Un domingo demasiado lejano abrió el Festival de Cine de Sídney. En todos lados recibió excelentes críticas. El estreno comercial, unos días después, fue un éxito.

Al conocer esta historia resulta sorprendente que una película tan buena haya surgido de semejante caos. Las dos primeras versiones, más largas, nunca fueron difundidas, por lo que es imposible hacer una comparación. Pero lo que quedó transmite todo lo que el director y el guionista pretendían. La rudeza de la labor manual, repetitiva hasta el agotamiento, con sus códigos y secretos, mostrada de modo minucioso. El aislamiento en la estancia, en medio de la nada, donde lo único que se puede hacer es trabajar y tomar alcohol a la espera de ese domingo que nunca llega. La camaradería entre los trabajadores, que no dudan en reunirse cada vez que haga falta para resolver juntos el problema que se presente. La competencia alocada por ver quién esquila más ovejas, que se traslada al lavado de la ropa (una escena genial y muy divertida). La masculinidad exacerbada y el machismo, manifestados en cómo maltratan al joven que le quiere escribe cartas a su novia y en las peleas no tan juguetonas que sostienen los chicos. Y el dolor de pasarse una vida viajando por el outback para ganarse el mango. “Mi esposa lo calculó un día: en 21 años que llevamos casados, sólo pasé tres con ella. Tres años en total”, cuenta en un momento el viejo Garth.

Además, Un domingo demasiado lejano muestra una coherencia temática y narrativa que parecería desmentir su accidentada realización. Desde el increíble comienzo, con el vuelco del coche en la ruta, hasta el final, con el plano congelado de Foley lanzando una trompada a uno de los carneros que quieren boicotear la huelga, la historia transcurre una naturalidad sorprendente. De a ratos puede dar la impresión de que estamos frente a una sucesión de viñetas, que pequeños recortes de momentos en la vida de estos trabajadores, lo que de todos modos no le quita cohesión al relato.

Pero, sobre todo, la película se mete con uno de los mitos fundacionales de la nación. La mitología de los colonos blancos afirma que la industria de la lana hizo grande al país, primero a comienzos del siglo XX y más tarde durante la posguerra, hacia finales de los años 40, una época de crisis en la que se vivió el llamado “boom de la lana”. “La riqueza de Australia cabalga a lomo de las ovejas”, dice una vieja frase popular, y películas de propaganda estatal como los documentales A Nation Is Built (Frank Hurley, 1937) y Men and Mobs (1947) abrazaban ese ideal. Un domingo demasiado lejano, como planteó el crítico Paul Byrnes, viene a exponer el costo humano, íntimo y colectivo, de esa industria, y lo hace con lucidez, rigor y crudeza.

Si tenés ganas de algo más…

- Subtitulé al castellano el tráiler original de Un domingo demasiado lejano. Lo podés ver en el canal de YouTube de este newsletter.

- También subtitulé un fragmento de una charla que el actor Jack Thompson ofreció en 2020, luego de una proyección de la versión restaurada de la película. Allí cuenta cómo se filmó la increíble escena inicial, cuando el auto Holden 48-215 vuelca en la ruta, y las distintas reacciones que provocó en el público. Una de las marcas distintivas del cine australiano de los 70 y 80 fue el ingenio y la temeridad en la puesta en escena de la acción, especialmente choques de vehículos y persecuciones.

Archivo de publicaciones

Acá podés acceder al archivo de las publicaciones de esta temporada. Y acá al de la temporada pasada. Tené en cuenta que muchos de los links de acceso a las películas no continúan activos.

Me resultó buena, por la fuerza del documento sobre los esquiladores. Hay algo auténtico en el elenco, el manejo de cámara, la claridad de la edición. Gracias !

Me pareció una excelente película que muestra aspectos desconocidos para los que no tenemos la menor idea del trabajo de los esquiladores. Gracias