Esta semana en Cinematófilos, un doble programa de cine independiente de Estados Unidos. Más adelante vas a encontrar el link para ver la película, que estará activo durante una semana. Te recomiendo entonces que la descargues en tu PC para poder verla cuando quieras; si no sabés cómo hacerlo (es muy sencillo) podés revisar acá un tutorial al respecto.

Tu aporte es muy importante para que este newsletter pueda seguir saliendo. Más adelante verás los links para colaborar, tanto desde Argentina como desde el exterior. ¡Muchas gracias!

Para leer antes de ver la película

La noción de lo “independiente” asociada al cine es compleja, difusa y mutante, y encierra esencialmente una pregunta básica: ¿independiente de qué? Los norteamericanos parecen ser los únicos en tener una definición clara, aunque no exenta de conflictos: productores, realizadores, críticos y público suelen coincidir en que cualquier película cuyo director o financista no tenga vínculos con Hollywood puede ser etiquetada como indie. El cine independiente tiene una larga historia en Estados Unidos, pero hubo una época particularmente fecunda, en las décadas del 80 y 90, en las que surgió y se institucionalizó el denominado American Independent Cinema. En esta entrega vamos a recorrer ese rico período con un doble programa.

Independientes hubo siempre en Estados Unidos. A principios del siglo pasado, las pequeñas compañías que resistían la tiranía comercial del monopolio Edison-Kodak emigraron de Nueva York a Los Ángeles y crearon Hollywood, que poco después se convirtió en el centro de la industria. Realizadores como Oscar Micheaux, Roger Corman, John Cassavetes y George A. Romero, por nombrar sólo unos pocos, hicieron todas o casi todas sus películas desde los márgenes. Pero hacia finales de la década del 70 la combinación de algunos factores permitió el surgimiento de un cine independiente cuya influencia terminaría impactando en la producción mainstream. El crítico Emanuel Levy los enumera así en Cinema of Outsiders - The Rise of American Independent Film (1999), un libro ameno, claro y bien informado:

El final del New Hollywood de los 60 y 70 hizo que los grandes estudios le prestaran menor atención a las películas adultas y provocativas en favor de films-acontecimiento (blockbusters) y comedias pensadas para un público lo más amplio posible.

La masificación del video doméstico (VHS) y la televisión por cable generaron una mayor demanda de producción audiovisual.

Un declive en el interés del público estadounidense por el cine extranjero, con subtítulos. En buena medida, las producciones independientes comenzaron a ocupar el lugar que antes había pertenecido a Federico Fellini, François Truffaut o Akira Kurosawa.

La proliferación de las escuelas de cine en todo el país. En 1980, el 35 por ciento de los directores debutantes eran graduados de alguna institución; en 1992 representaban el 72 por ciento.

La aparición de nuevas formas de financiamiento a través de instituciones públicas (como la televisión estatal o la National Endowment for the Arts) o sin fines de lucro (The Gotham Film & Media Institute, fundado en 1979).

El conservadurismo de la presidencia de Ronald Reagan, que varios realizadores intentaron discutir.

A todo esto hay que sumar la creación del Festival de Cine de Sundance, que nació en 1978 como Utah/US Film Festival. En pocos años, y sobre todo a partir de que en 1984 el Sundance Institute (un laboratorio artístico para nuevos talentos) se hiciera cargo de su organización, se convirtió en la cita más importante del cine independiente estadounidense. De las 15.750 entradas vendidas en 1985 creció a 135.922 en 1999, y cada enero todos en el mundo del cine peregrinan hacia la ciudad de Park City en búsqueda de nuevos talentos. En esta misma línea, en 1984 se crearon los Independent Spirit Awards, que suelen definirse como los Oscar del cine independiente. El movimiento comenzaba a institucionalizarse.

SI NO USÁS MERCADO PAGO, PODÉS HACER UNA TRANSFERENCIA POR EL VALOR QUE ELIJAS AL SIGUIENTE CBU: 0170056540000030252347 (ALIAS: MIEL.PODER.DELFIN)

La definición de lo independiente aceptada en Estados Unidos es problemática porque sólo toma en cuenta factores económicos: quién puso el dinero para hacer la película. Pero la cuestión es bastante más compleja. Casi todas las realizaciones de Sidney Lumet en los 80, siempre producidas y distribuidas por alguno de los grandes estudios de Hollywood, son más “independientes” -en cuanto a su tema, su forma y su ideología- que, por ejemplo, Desaparecido en acción (Missing in Action, 1984), producción de la Cannon dirigida por Joseph Zito y protagonizada por Chuck Norris, que abrazaba las tendencias narrativas y políticas del cine de acción mainstream de la época. Las Tortugas Ninja (Teenage Mutant Ninja Turtles, 1990), de Steve Barron, considerada una de las películas indies más exitosas de la historia, es un blockbuster común y corriente, mientras que Bajo la misma sangre (The Indian Runner, 1991), de Sean Penn, coproducida por la Columbia Pictures y distribuida por la Metro-Goldwyn-Mayer, tiene un tono invariablemente independiente.

“Idealmente, una indie es una película fresca, de bajo presupuesto, con un estilo descarnado y un tema poco convencional que expresa la visión personal del cineasta”, sostiene Emanuel Levy en su libro. Esta definición tampoco agota el tema, pero permite delimitar un poco mejor el conjunto. Surgieron en esos años, entonces, una serie de películas realmente independientes en sus formas de financiación y de rodaje, a nivel formal y temático. Alambrista! (1977), de Robert M. Young, retrató las penurias de los inmigrantes ilegales. Killer of Sheep (1978), de Charles Burnett, mostró la vida urbana de los negros en un barrio obrero de Los Ángeles. John Sayles demostró con Return of the Secaucus Seven (1980) que el cine indie podía ser rentable: costó unos 60 mil dólares y recaudó 2 millones. Lizzie Borden ideó un futuro distópico para plantear cuestiones de género en Born in Flames (1983). Jim Jarmusch narró en viñetas de una sola toma, sin montaje, el viaje de su trío de protagonistas en Extraños en el paraíso (Stranger Than Paradise, 1984). Los hermanos Joel y Ethan Coen filmaron un tráiler para convencer a los inversores de que valía la pena poner dinero en Simplemente sangre (Blood Simple, 1984). La vida amorosa de los negros nunca se había mostrado como en She's Gotta Have It (1986), de Spike Lee. A partir de Poison (1991), de Todd Haynes, se comenzó a hablar del New Queer Cinema.

Rápidamente el Festival de Cannes advirtió la tendencia y le otorgó la Palma de Oro a realizaciones indies estadounidenses durante tres años consecutivos: Sexo, mentiras y video (Sex, Lies, and Videotape, 1989), de Steven Soderbergh; Corazón salvaje (Wild at Heart, 1990), de David Lynch; y Barton Fink (1991), de los Coen. Quentin Tarantino, que había sacudido Sundance en 1992 con Perros de la calle (Reservoir Dogs, 1992), también triunfó en el sur de Francia un par de años más tarde con Tiempos violentos (Pulp Fiction, 1994).

Sundance en particular fue importante para varios cineastas, que no salieron igual luego de presentar una película en el festival. “Cuando llegué a Sundance, era un esclavo asalariado. Y veinticuatro horas después, tenía una carrera en el cine”, recordó Kevin Smith sobre la proyección de Clerks (1994). The Brothers McMullen (1995), de Edward Burns, se filmó en 16mm con apenas 25 mil dólares, y luego de su paso por la muestra consiguió otros 213 mil para postproducción y publicidad, se distribuyó en todo el mundo y recaudó casi 20 millones de dólares.

Etiquetadas como mini-majors o majors independents, términos claramente contradictorios, productoras como Orion (que fue a la quiebra en 1991), Miramax y New Line fueron responsables de un buen número de estrenos exitosos en los 80 y 90. “Al no pertenecer a un conglomerado empresarial, pero sobre todo por trabajar con presupuestos mucho más bajos que los grandes estudios y con material más inusual, estas empresas pasaron a formar parte del discurso del cine independiente estadounidense”, sostiene Yannis Tzioumakis en American Independent Cinema: An Introducción (2006). Los grandes estudios no tardaron en meterse en el negocio.

Disney compró Miramax por 60 millones de dólares en 1993, y en 1994 Turner se quedó con New Line por 500 millones. Al mismo tiempo, la mayoría de las majors de Hollywood comenzaron a lanzar divisiones dedicadas a producir películas de menor presupuesto y para públicos más específicos, como Sony Pictures Classics (creada en 1992), Fox Searchlight Pictures (1994) y Paramount Classics (1998). “Como resultado, un número cada vez mayor de películas de bajo presupuesto producidas y financiadas de forma independiente llegaron a las salas de cine, mientras que cada vez más beneficios de la explotación comercial de estas películas acababan en los bolsillos de las grandes productoras (a través de sus filiales)”, describe Tzioumakis en su libro.

El mapa de los medios y el cine cambió bastante en las últimas décadas, más aún desde la aparición de los servicios de streaming. Pero hoy puede calificarse a Lionsgate, A24 y Annapurna Pictures, entre otras, como productoras independientes, al margen de que ocasionalmente se asocien a alguna de las majors para filmar o distribuir. Pero quizás el mejor método para identificar cuán indie es una película sea verla. Nadie debería dudar de que First Cow (2019), de Kelly Reichardt, es mucho más independiente que Nomadland (2020), de Chloé Zhao, en todo sentido, al margen de quién las haya financiado.

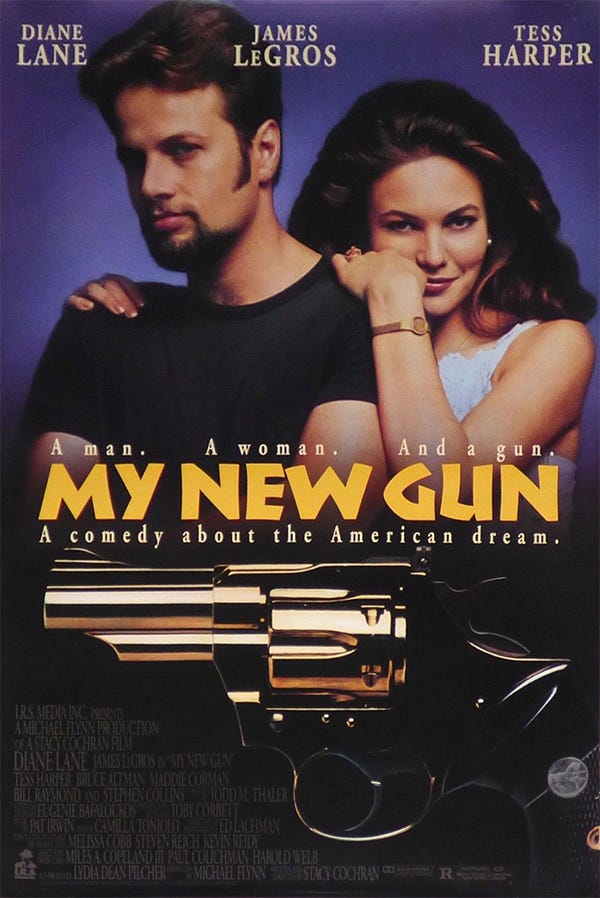

Para esta edición armé un doble programa que ilustra muy bien el cine independiente de los años 90. Son dos películas muy distintas, pero que comparten una mirada sobre la idea del sueño americano -desde el absurdo en un caso, desde la dignidad en el otro- y ubican al frente de sus historias a personajes femeninos en búsqueda de algo. La primera es My New Gun (1992), de Stacy Cochran, protagonizada por Diane Lane y James Le Gros y con una breve aparición de Philip Seymour Hoffman, en uno de sus primeros papeles en el cine. En Argentina se la conoció en video, editada por LK-Tel, como Licencia criminal, y se la publicitó tramposamente como un thriller erótico, nada más alejado. Un dato interesante: en 1995 Lucrecia Martel, que entonces tenía 28 años y sólo había filmado algunos cortos -notablemente, Rey muerto (1995)-, eligió a My New Gun como una de sus películas favoritas en una encuesta realizada por la revista El Amante (número 40, página 27).

La otra película de esta semana es Ruby in Paradise (1993), de Victor Nunez, con Ashley Judd (en su primer y consagratorio protagónico) y Todd Field, que compartió el Gran Premio del Jurado de Sundance con Public Access (1993), ópera prima de Bryan Singer. Sobre esa experiencia dijo alguna vez Nunez, que siempre realizó su obra desde los márgenes: “Sundance es una espada de doble filo. Por un lado, el reconocimiento es maravilloso. Por otro, esa espada siempre ha apuntado hacia el oeste, y el éxito en los festivales es la tarjeta de visita para entrar en el mundo del establishment”.

MY NEW GUN

Título argentino: Licencia criminal

Directora: Stacy Cochran

Protagonistas: Diane Lane, James Le Gros, Stephen Collins, Tess Harper, Bruce Altman, Maddie Corman, Philip Seymour Hoffman

País: Estados Unidos

Idioma: inglés

Año: 1992

Duración: 99 minutos

RUBY IN PARADISE

Director: Victor Nunez

Protagonistas: Ashley Judd, Todd Field, Bentley Mitchum, Allison Dean, Dorothy Lyman

País: Estados Unidos

Idioma: inglés

Año: 1993

Duración: 114 minutos

Para leer después de ver la película

My New Gun se exhibió en la Quincena de Realizadores de Cannes, estuvo nominada a los Independent Spirit Awards y recibió en general buenas críticas. Pero no le fue nada bien en la taquilla. En 2004, cuando fue editada por primera vez en DVD, la crítica Stephanie Zacharek escribió en The New York Times: “Cuando la comedia suburbana -más seca que el vermú- My New Gun, de Stacy Cochran, apareció en 1992, parecía augurar un futuro brillante a la entonces incipiente idea de la realización independiente. En los 12 años transcurridos desde entonces, legiones de directores han producido pequeñas películas llenas de rarezas (las rarezas se han convertido en sustitutos fáciles de la originalidad, la inteligencia y la artesanía). Pero pocas películas independientes del pasado reciente tienen la chispa encantadoramente amable, o el ingenio discreto, de My New Gun”.

Acaso el público esperaba otra cosa, una película en la línea de tantas otras realizaciones indies de la época en las que los personajes femeninos cargaban las armas, como Guncrazy (1992), de Tamra Davis, o Al borde del abismo (Trouble Bound, 1993), de Jeffrey Reiner. “Se le hace un flaco favor a My New Gun metiéndola en la misma bolsa que la oleada de películas descarnadas y violentas de principios de los 90 procedentes de la escena independiente estadounidense. La ópera prima de Stacy Cochran es una comedia prácticamente sin violencia, que se deleita en los pequeños detalles de los malentendidos que se producen entre almas perdidas [...] Como si quisiera revisar gentilmente las visiones exageradas y pesadillescas de David Lynch, Cochran sitúa su cámara en los suburbios: demasiado ordenados y limpios, un poco inquietantes y amenazadores, pero no obstante lugares donde una mujer reconociblemente real (Diane Lane como Debbie) puede buscar a tientas un sentido de sí misma”, planteó en el momento del estreno el crítico australiano Adrian Martin.

Es que My New Gun termina donde esos otros films violentos comienzan. Como sostiene Donald Lyons en su libro Independent Visions: A Critical Introduction to Recent Independent American Film (1994), “el final es una auténtica página en blanco, el comienzo de una road movie inimaginable en la que los amantes extrañamente liberados no son fugitivos ni ladrones ni adictos ni asesinos. Sólo amantes. O solitarios”. Para llegar a ese final, la historia creada por Cochran hace un recorrido curioso pero lleno de sabrosos detalles.

El vínculo que hizo Martin con la obra de Lynch me parece acertado. En la primera escena de la película, mientras Debbie y su esposo Gerald (Stephen Collins) charlan con la pareja amiga en el living, suena una música compuesta por Pat Irwin que recuerda lo que Angelo Badalamenti había hecho poco antes para Twin Peaks. Es una melodía algo jazzera, que le imprime una leve ironía a la escena, y remite libremente a “Audrey's Dance” o “Dance of the Dream Man”, dos de las canciones más famosas del show televisivo. También se podría decir que My New Gun comparte con el cine de Lynch un rasgo más general: juguetear con las expectativas del público. Cada vez que creemos saber hacia dónde va la película, nos lleva a un lugar distinto.

Hay un plano, el mejor de la película, que es interesante para ilustrar esto. Luego de la cena inicial con los amigos, Gerald le plantea a Debbie la posibilidad de comprar un arma. Están solos en la terraza de su casa de Nueva Jersey, él recostado en una reposera, ella regando las plantas. Gerald le dice que ya consiguió un revólver, Debbie lo cuestiona porque no lo cree necesario. “Vivimos totalmente desprotegidos”, argumenta él. La esposa levanta la vista y mira a su alrededor, como tratando de entender dónde está el peligro. Una película más convencional hubiera pasado allí a un contraplano de lo que Debbie está viendo, y el chiste sería evidente: la contradicción entre el temor de Gerald y un entorno apacible, sin riesgos aparentes. Pero Cochran planteó la puesta de otro modo. La escena comienza mostrándonos, con un paneo, lo que Debbie verá después, qué hay en el fondo de su casa: un campo de golf. Y sin montaje la cámara de queda ahí, lejos, mientras transcurre la charla del matrimonio. El humor funciona de manera distinta, más sutil. Es el espectador el que tiene que ordenar las piezas.

Debbie es un ama de casa tradicional, con una vida sin sobresaltos ni excitaciones, con un esposo aburrido y no muy presente. De a poco se irá involucrando con su extraño y atractivo vecino Skippy (James Le Gros), un tipo con conexiones familiares muy enigmáticas. Es una relación que se va alimentando por el optimismo y un sentido de la aventura, algo que en su vida cotidiana Debbie no consigue. El revólver, que al comienzo pasaba de mano en mano y parecía guiar el relato, paulatinamente se va desvaneciendo. Hay, claro, una crítica a la venta indiscriminada de armas en Estados Unidos, un país donde es más fácil conseguir una ametralladora que un porro (el pacato Gerald en un momento le pregunta a su esposa si volvió a las drogas, en referencia a la marihuana). Pero la historia deriva hacia otros lados, imprevisiblemente, incluso de modo desconcertante.

Como escribió Terrence Rafferty en The New Yorker en noviembre de 1992: “Debbie es aquí la doble de Cochran, y la delicadamente divertida interpretación de Diane Lane transmite la sensibilidad exploratoria de la película con una claridad estremecedora: nos hace sentir la arriesgada alegría de aventurarse más allá de tu propia y estrecha trama y formar parte de la historia de otra persona. Una de las muchas sorpresas de My New Gun es la riqueza de la ambientación, derivada del interés y el respeto por la variedad de experiencias que incluso los paisajes más aburridos pueden contener”.

Ruby in Paradise también ofrece un retrato de una mujer en búsqueda de algo. Pero a Ruby (Ashley Judd), su protagonista, primero la conocemos escapando, aferrada a la certeza de un impulso, decidida a no sucumbir ante las opciones que se veía venir: quedar embarazada o ser una mujer golpeada. Ella anhela otra vida, aunque tal vez no pueda determinar exactamente cuál es su deseo. Sí sabe que no quiere ser una víctima. Quiere preservar su dignidad y conseguir al menos unos retazos de soledad y tiempo para hacerse preguntas.

Aquí también la película subvierte las expectativas. La modestia de esta premisa ya es de por sí llamativa si pensamos que todo manual de guión exige que el personaje principal manifieste un objetivo claro, una meta que justifique sus acciones. Al eludir ese mandato, Victor Nunez se afirma en su sabia declaración de independencia y le permite a la protagonista respirar con una entereza gratificante.

Ruby elige la ruta a Florida y llega a Panama Beach, una playa que visitó cuando tenía 10 años. “Fueron las únicas vacaciones que recuerdo”, le dice a su compañera Rochelle (Allison Dean), mientras acaricia con la mano el agua del mar. En ese momento, el realizador enmarca a las mujeres en un paisaje soñado. Tal vez ésa sea la forma más humilde de imaginar un paraíso: la plenitud del estar ahí. Sentir la arena, el cielo, la espuma de las olas. Sonreír. Como sólo Ashley Judd puede hacerlo. “Con un rostro aniñado que contrasta inquietantemente con su voz firme y madura, Judd proyecta un resplandor seductor que se convierte en el núcleo interno del film. Ella da sustancia a la forma lenta y reflexiva de la película y a su sugerencia de que el viaje de autoexploración de Ruby puede conducir realmente a una mayor serenidad”, escribió Janet Maslin en The New York Times luego del estreno en Sundance.

Lo curioso es que más adelante el relato nos coloca frente a réplicas con diseño kitsch de ese mismo paisaje, primero en la remera que viste la vecina adolescente de Ruby, y más tarde en las bandejas que compran al por mayor para la tienda. Es como si la experiencia vívida y palpable quedara reducida a la codificación estándar del consumo masivo, mientras en paralelo perdemos contacto con el mundo real, un mundo que corre serios peligros, como advierte Mike (Todd Field) desde su sensatez ecológica. Así es como la película nos lleva a esbozar íntimamente algún interrogante como los de la protagonista: ¿qué clase de paraíso buscamos? No es el que promete la religión, y eso Ruby lo tiene claro.

Nunez conduce la historia con refinamiento y sensibilidad, lo que le otorga a la película un tono muy particular, amable pero jamás condescendiente. Es notable el contraste entre el primer encuentro íntimo de Ruby con Ricky (Bentley Mitchum, nieto del gran Robert) y la cita posterior con Mike. El último diálogo entre los protagonistas, en el muelle, es un prodigio de sutileza e inteligencia: dos personas que se quieren pero comprenden que sus caminos no apuntan hacia el mismo lado. Acaso el mejor momento de Ruby in Paradise sea cuando Mildred (Dorothy Lyman), la dueña de la tienda de souvenirs, visita a la joven en su casa y le ofrece volver a contratarla. “Estudien esa escena -el guión, la interpretación, la iluminación, la dirección- y estarán ante una película que sabe exactamente de qué va, y cómo conseguirlo”, destacó Roger Ebert en el Chicago Sun-Times.

El director contó en más de una entrevista que una de sus inspiraciones fue La abadía de Northanger (1817), novela póstuma de Jane Austen. Y en la película además hay una cita explícita a Emily Dickinson. Fueron dos mujeres atrapadas en la sociedad de su época pero que se dedicaron a pensar. Como Ruby, que escribe en una libreta todo lo que le va pasando por la cabeza. Reflexiona y trata de entender el mundo, de no alienarse, de observar con cierta distancia que la aleje del aquí y ahora.

Ruby también está atenta a la vida de los otros, compara y advierte distintas realidades, sufrimientos y alegrías. Su amiga Rochelle tiene un proyecto de vida: está estudiando y piensa casarse con su novio. También se cruza con quienes la están pasando mal: una familia viaja con todo lo propio encima, y ella, que no tiene casi nada, les ofrece diez dólares para la nafta. Quizás lo más interesante del film resida en constatar, mientras el relato avanza, que el director nunca se regocija en la crueldad o la sordidez, atajos a los que el cine indie a veces recurre para imponer un aura de “gravedad”. Con la única excepción de Ricky -que, de todos modos, al final se arrepiente y le ofrece disculpas sinceras a Ruby-, todos los personajes son solidarios, incluso comprensivos en la diferencia. Esto no implica, sin embargo, atenuar la difícil realidad que la protagonista debe enfrentar, en donde la pobreza y la humillación son amenazas que laten muy cerca.

Puede dar la impresión de que Ruby tiene una actitud conformista, como le plantea Mike en el último diálogo que tienen. Pero creo que la película apuesta a otra interpretación de lo que significa existir. Acaso el paraíso esté más cerca de lo que sospechamos: la posibilidad de pensar, de tener una vida serena y con algún margen de libertad. Nada más ni nada menos.

Si tenés ganas de algo más…

- En el canal de YouTube de este newsletter podés ver el tráiler de My New Gun y un teaser de Ruby in Paradise. Los dos tienen subtítulos en castellano.

- También subtitulé un fragmento de una entrevista de 2001 a la directora Stacy Cochran, que habla de cómo se financió la película en pleno boom del cine independiente en Estados Unidos y de la cuestión de las armas en My New Gun. La entrevista fue realizada para el ciclo Split Screen, del canal de cable IFC, por John Pierson, un personaje importante de esos años que ayudó a producir las primeras películas de Spike Lee, Richard Linklater y Michael Moore, entre otros. Pierson contó sus experiencias en el libro Spike, Mike, Slackers, & Dykes: A Guided Tour Across a Decade of American Independent Cinema (1996).

- Y acá podés ver, también con subtítulos, un breve extracto de una entrevista con Victor Nunez (que debería ser Víctor Núñez, ya que su familia es de origen peruano, pero respeto su decisión: él escribe su nombre sin tildes ni eñe en los créditos de las películas) en el programa The Joan Quinn Profiles, en octubre de 1993. Allí habla de cómo fue el proceso creativo del personaje de Ruby.

- Cierro con dos recomendaciones de películas independientes que en su momento pasaron desapercibidas, hoy no son muy recordadas y fueron restauradas recientemente: Star Time (1990), de Alexander Cassini, una mirada feroz sobre la televisión y su influencia que hoy, más de tres décadas después, quizá sea incluso más elocuente; y Disparos teñidos de sangre (Bulletproof Heart, 1994), de Mark Malone, un neo-noir existencialista protagonizado por Anthony LaPaglia y Mimi Rogers. Ambas se consiguen con facilidad por ahí.

Archivo de publicaciones

Acá podés acceder al archivo de las publicaciones de esta temporada. Y acá al de la temporada pasada. Tené en cuenta que muchos de los links de acceso a las películas no continúan activos.