Esta semana en Cinematófilos, una de las películas que más controversia causó en la historia del cine alemán. Más adelante vas a encontrar el link para ver la película, que estará activo durante una semana. Te recomiendo entonces que la descargues en tu PC para poder verla cuando quieras; si no sabés cómo hacerlo (es muy sencillo) podés revisar acá un tutorial al respecto.

Tu aporte es muy importante para que este newsletter pueda seguir saliendo. Más adelante verás los links para colaborar, tanto desde Argentina como desde el exterior. ¡Muchas gracias!

Para leer antes de ver la película

Muchas películas generaron polémica a lo largo de la historia y fueron mutiladas o prohibidas por diferentes organismos de control o censura. En general, la controversia se relacionaba con la exhibición de temas que trascendían los límites de lo que se creía socialmente aceptable en determinada época y, particularmente en Occidente, con la moralidad que intentaban imponer las distintas confesiones cristianas. Es por eso que, con el tiempo, las fronteras de lo que puede tratarse o mostrarse en el cine siempre están moviéndose: lo que en un momento podía parecer inaceptable más adelante se vuelve trivial, incluso innocuo, o viceversa. Y entonces puede alterarse su impacto. Pero algunos films trascendieron los escándalos iniciales y hoy pueden verse de otro modo, como algo más que una provocación de otros tiempos.

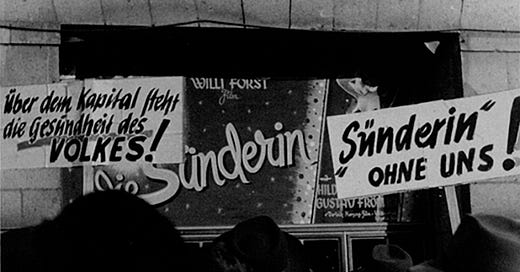

La pecadora (Die Sünderin, 1951), de Willi Forst, es una de las películas que más debate causaron en la historia del cine alemán. Hubo protestas callejeras, atentados en las salas, indignación de líderes religiosos y políticos. Se intentó evitar su exhibición y fue prohibida en varias ciudades. Todo esto, como suele ocurrir, le otorgó una publicidad al film que de otra manera no hubiera logrado y lo convirtió en un éxito. Pero La pecadora no es una película sensacionalista. Además de la audacia para tratar temas tabú de su época, ofrece un enorme ingenio visual y una estructura narrativa increíble, que sorprenden incluso hoy, siete décadas más tarde. Vale la pena recorrer brevemente su historia, la de sus protagonistas y los escándalos que generó.

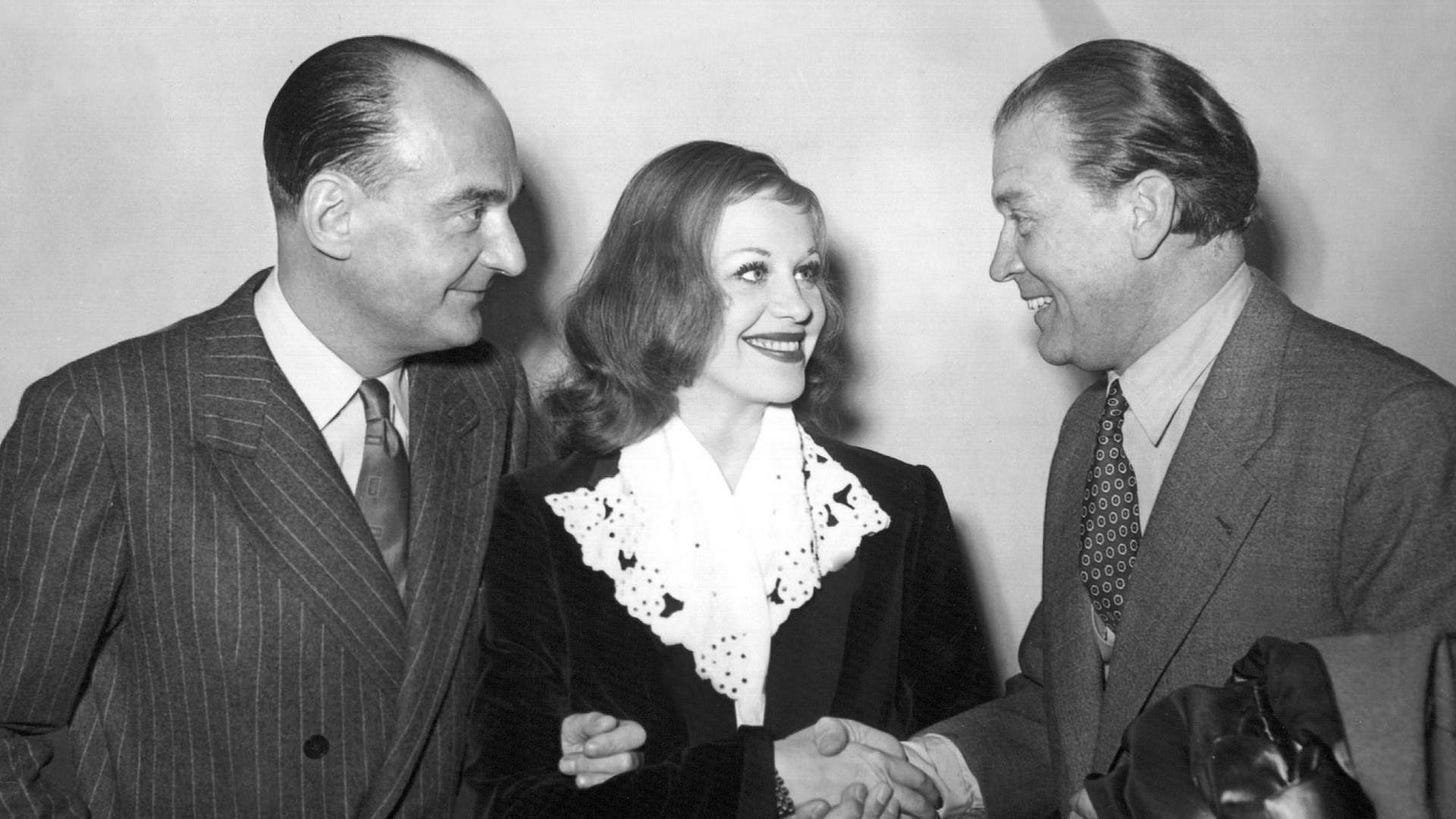

El austríaco Willi Forst fue un director importante del cine de su país y de Alemania. Comenzó su carrera como actor en los años 20 y de a poco fue ganando prestigio. Compartió elenco con Marlene Dietrich en Cafe Electric (Café Elektric, 1927) y en Dangers of the Engagement Period (Gefahren der Brautzeit, Fred Sauer, 1930), y su breve aparición en la versión hablada en alemán de la producción inglesa Atlantik (Ewald André Dupont, 1929), inspirada en la tragedia del Titanic, lo confirmó como un intérprete dotado para el drama. Como director, a partir de la encantadora Mascarada (Maskerade, 1934), se posicionó como uno de los creadores más importantes de la llamada “opereta vienesa”, un género austríaco vinculado a la comedia romántica y el musical de gran popularidad en esos años. La película, un enorme suceso de taquilla, convirtió en estrella a su protagonista, Paula Wessely, y tuvo una remake en Hollywood, La mujer desnuda (Escapade, Robert Z. Leonard, 1935).

Cuando los nazis anexaron Austria en 1938, Forst se quedó en Viena filmando operetas que, según aseguró después, fueron una forma de protesta contra el régimen fascista de Adolf Hitler. “Enfrentándonos a enormes dificultades, a veces incluso a un peligro inminente, de todos modos conseguimos producir algunas películas que continuaban la política anterior de la producción cinematográfica austriaca [...] Si alguien me dice hoy que nunca hice una película política, tengo que decir que eso no es cierto. Mis películas eran incluso de propaganda, pero para Viena, ¡para Austria!”, escribió en mayo de 1946 en la revista Film, que él mismo había fundado. Críticos e historiadores discuten aún hoy si su trilogía para la productora Wien-Film -Opereta (Operette, 1940), Sangre vienesa (Wiener Blut, 1942) y Muchachas de Viena (Wiener Mädeln, filmada en 1944 y estrenada en 1949), sus realizaciones más conocidas del período- presentó o no algún tipo de resistencia al nazismo.

La carrera de Forst luego de la guerra no alcanzó la popularidad y trascendencia de su obra anterior, con una única excepción: La pecadora. Buena parte del escándalo que generó la película tuvo que ver con su protagonista, una joven Hildegard Knef, que venía de obtener gran repercusión por su papel como una ex prisionera de campos de concentración en Los asesinos están entre nosotros (Die Mörder sind unter uns, 1946), de Wolfgang Staudte, la primera película alemana de posguerra. En La pecadora, Knef se animó a un breve desnudo, casto en los términos actuales pero inaceptable para muchos en aquel momento. Pero más que esto, lo que disparó la polémica fueron las decisiones que toma su personaje en la ficción (que prefiero no develar aún, para evitar spoilers) y cómo se las muestra.

La película de Forst transformó a Knef en una estrella internacional. La invitaron a trabajar en Hollywood, donde apareció en películas como El traidor (Decision Before Dawn, 1951), de Anatole Litvak, y Las nieves del Kilimanjaro (The Snows of Kilimanjaro, 1952), de Henry King, entre otras. También logró gran éxito en Broadway en 1955 con el show Silk Stockings, basado en Ninotchka (1939), de Ernst Lubitsch, y con canciones de Cole Porter. A partir de los años 60 se dedicó principalmente a la música. Cuando murió en 2002, a los 76 años, era un icono de la cultura alemana.

El otro protagónico de La pecadora fue para un actor alemán que, a diferencia de Knef, no estaba empezando sino que arrastraba una gran trayectoria desde el cine mudo. Intérprete versátil y efectivo, Gustav Fröhlich actuó en más de cien películas y además dirigió ocho. Pero se lo recuerda sobre todo como Freder Frederson, el hijo rebelde de Metrópolis (Metropolis, 1927), obra maestra de Fritz Lang.

La pecadora se rodó en 1950 en los estudios Bendestorf y en distintas locaciones en Italia. Se estrenó el 18 de enero de 1951 en el cine Turmpalast de Fráncfort. En sus primeros días en cartel logró una convocatoria más bien modesta, pero todo cambió cuando estalló la polémica. El 1 de febrero, Werner Hess, pastor de la Iglesia evangélica en Alemania, publicó un duro artículo en la revista Evangelischer Film-Beobachter. Sostuvo que el film estaba “cuestionando las últimas fuerzas vitales de la moralidad en un momento de angustia para el pueblo”, y se preguntó: “¿Quién ayudará a impedir tal asesinato espiritual de nuestros jóvenes y mujeres, marcados por el sufrimiento, y de los hombres con el cuerpo roto?”

La pregunta, claro, era retórica: la campaña contra la película fue liderada por las diferentes iglesias, tanto protestantes como católicas. Heide Fehrenbach la describe así en su libro Cinema in Democratizing Germany - Reconstructing National Identity after Hitler (1995): “El clero inició protestas en Coblenza y Bielefeld, así como en Aschaffenburg, Düsseldorf y Ratisbona, donde se produjeron refriegas callejeras y se lanzaron bombas de olor en los cines. Las proyecciones se interrumpieron con gases lacrimógenos en Fráncfort y Mannheim, y se soltaron ratones en salas de Duisburgo. En Luneburgo, Múnich, Ratisbona, Karlsruhe, Ulm y otros lugares, los sacerdotes animaron a los alumnos de escuela primaria a marchar por las calles. En Luneburgo, jóvenes católicos enviaron una carta al propietario del cine local en la que denunciaban que La pecadora exacerbaba la crisis espiritual de la juventud de posguerra; en Erlangen, estudiantes confesionales difundieron folletos en los que exigían la censura local y condenaban la ‘glorificación del paganismo’ de la película. En medio del alboroto, el cardenal Josef Frings declaró que ‘esta vejación pública no puede quedar impune’ y emitió una declaración pastoral desde su arzobispado de Colonia en la que pedía a todos los cristianos que boicotearan la película”. En la ciudad de Füssen, párrocos católicos y protestantes se negaron a oficiar misa los domingos o a realizar bodas o funerales mientras el film estuviera en cartel en los cines locales. Las manifestaciones se extendieron hasta abril de 1951.

La película tensó la relación entre la industria cinematográfica local y las autoridades religiosas. En 1949, Alemania había puesto en funcionamiento un organismo de calificación, el Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK), moldeado a partir del código Hays estadounidense, que buscaba que la industria autorregule sus contenidos. El FSK tenía facultades para restringir la exhibición de las películas según edades o directamente prohibirlas; en el caso de La pecadora, la aprobaron (luego de acaloradas discusiones, por 9 votos contra 4) como sólo apta para mayores de 16 años, la calificación más severa en esos años. Católicos y protestantes pretendían que se la censurara completamente, y sus dos representantes en el FSK renunciaron a modo de protesta. Por presión eclesiástica, en varias ciudades (incluyendo la entonces capital, Bonn) la exhibición de La pecadora fue prohibida.

La distribuidora Herzog-Filmverleih llevó el caso a la Justicia, y luego de varias instancias finalmente llegó a la Corte Administrativa Federal. En diciembre de 1954, el tribunal determinó que todas las regiones de la República Federal de Alemania debían respetar las resoluciones de la FSK para, así, asegurar la protección de la libertad artística. A esa altura La pecadora ya había salido de cartel, y aunque fue ocasionalmente reestrenada se puede decir que los conservadores ganaron de algún modo la pulseada. La militancia cristiana logró una mayor representación en el FSK, lo que le permitió mantener las pantallas de los cines moralmente “limpias” durante la década, en coincidencia con el gobierno conservador de Konrad Adenauer.

LA PECADORA

Título original: Die Sünderin

Director: Willi Forst

Protagonistas: Hildegard Knef, Gustav Fröhlich, Änne Bruck, Robert Meyn, Jochen Meyn, Andreas Wolf

País: Alemania

Idioma: alemán

Año: 1951

Duración: 83 minutos

Para leer después de ver la película

Prostitución, promiscuidad, eutanasia, suicidio. Y una mujer independiente que toma, por diversas circunstancias, sus propias decisiones sexuales y morales. A diferencia de lo que suele decirse, fueron estas cuestiones -y no el breve desnudo de Hildegard Knef- las que enfurecieron a las autoridades religiosas alemanas. Por eso pretendieron prohibir La pecadora.

Uno de los aspectos más sorprendentes de la película es que está narrada exclusivamente desde el punto de vista de Marina (Knef), su protagonista. Y casi todo lo que ocurre a lo largo de la historia es consecuencia de su accionar. Lo primero que vemos es la pintura de una joven desnuda, y a partir de ahí Willi Forst apelará a un complejo dispositivo formal para contarnos quién es esa mujer del cuadro. Y, sobre todo, por qué hizo lo que acaba de hacer: matar a Alexander (Gustav Fröhlich), el hombre que estaba junto con ella.

Un flashback nos lleva a Italia. Es el primero de muchos: la historia recién volverá al presente en el final. Es una estrategia narrativa realmente intrincada, aunque no confusa. Hay flashbacks dentro de otros, saltos temporales hacia adelante y hacia atrás, elipsis. Todo esto tiene sentido, ya que el relato elige revelar retazos de la vida de Marina de forma fragmentaria. La película va cavando en su memoria para descubrir las diferentes capas de un pasado conflictivo.

SI NO USÁS MERCADO PAGO, PODÉS HACER UNA TRANSFERENCIA POR EL VALOR QUE ELIJAS AL SIGUIENTE CBU: 0170056540000030252347 (ALIAS: MIEL.PODER.DELFIN)

El final de la guerra se narra apenas con un fundido: Marina sentada en la barra del bar, divertida y desprejuiciada, primero rodeada de soldados alemanes y luego de estadounidenses. “La guerra llegó a su fin sin que yo realmente notara mucha diferencia. Otros uniformes… otro idioma”, dice. En otro momento el director apela a una split screen o pantalla dividida (una especie de medio flashback dentro de un flashback) para mostrar el antes y el ahora de Alexander, que se recuperó después de una noche de alcohol. Es una genialidad el modo en el que Marina encuentra al doctor que opera a Alexander, a partir del dibujo de su rostro. La pecadora respira ingenio, inventiva y audacia en cada plano, y su dimensión melodramática en los límites del clasicismo acaso haya influido en las sofisticadas reelaboraciones del género que hicieron luego directores como Rainer Werner Fassbinder.

En este sentido, sorprende también cómo es presentada la protagonista, más teniendo en cuenta que estamos en una película de comienzos de los años 50. Es un retrato franco, sin complejos, en el que Marina nunca es vista como una víctima. Así como su madre parecía disfrutar sin culpas de lo que hacía (cada noche la pasaba a buscar por su departamento un hombre distinto), ella descubre que su belleza y sensualidad tienen un poder sobre los hombres. Primero con su hermanastro, luego con otros. Marina es una mujer independiente que se las rebusca por sus propios medios en tiempos muy difíciles, y La pecadora no la juzga.

Esto cobra otra dimensión en la Alemania de posguerra, donde cerca de 4 millones de hombres habían muerto durante el conflicto y muchos otros (como Alexander en la película) habían regresado con secuelas incurables. En 1950, un tercio de los hogares alemanes estaban encabezados por mujeres solas, que habían quedado viudas o se habían divorciado. Al respecto, dice Heide Fehrenbach en su libro: “Lo inquietante de La pecadora es que Marina no encaja en el papel de víctima; Alexander, en cambio, sí. A lo largo de la película, la figura de Alexander subraya la inestabilidad de la masculinidad alemana, y su muerte insinúa la futilidad -o incluso el fracaso- de una reconstrucción basada en códigos familiares antiguos. Dado que las definiciones de masculinidad y feminidad son necesariamente interdependientes, una Marina segura de sí misma y enérgica, capaz de fijarse una meta y alcanzarla mediante el uso de su sexualidad, amenaza el orden social y sexual normativo”. Y agrega que el film “invierte la caracterización tradicional del hombre como activo y de la mujer como pasiva. En la película, Marina encarna la autonomía y es el agente del cambio”.

Alexander no puede consigo mismo. Es una encarnación cinematográfica del ‘hombre con el cuerpo roto’ de la que hablaba el pastor Werner Hess al despotricar contra la película. Marina es quien hace todos los esfuerzos para sacar a Alexander de su sufrimiento: le proporciona los medios materiales y espirituales para que pueda reanudar su carrera artística. Su supervivencia y su éxito, a lo largo de la mayor parte de la película, son el resultado de los esfuerzos y la voluntad inquebrantable de Marina.

El otro recurso que La pecadora utiliza de modo permanente es la voz en off (o voice-over, denominación un poco más precisa). Es una técnica que no siempre está bien vista en el cine, en parte porque arrastra una tensión inherente: la forma narrativa más antigua, simple y accesible (la transmisión oral) se conjuga con una de las más modernas, costosas y dependientes de la tecnología (imágenes en movimiento). A veces, frente a determinadas películas, se tiene la sensación de que la voz en off es un recurso perezoso, al que el director echó mano para contar cosas que no supo cómo narrar de otro modo, más cinematográfico, con imágenes. Aquí su uso es poco convencional, y el resultado es deliberadamente extraño: la voz de Marina lo ocupa casi todo, dejando poco espacio para los diálogos. A veces comenta lo que estamos viendo; en otras ocasiones permite adentrarnos en sus emociones y sensaciones, en sus angustias.

El final, en el que Marina decide suicidarse, fue leído por algunos como una conclusión conservadora, en la que el orden que había sido puesto en cuestión finalmente se restablece. En lugar de continuar su camino sola, en sus propios términos, decide dar por terminada su vida junto con la del hombre que ama. Otros lo vieron como la resolución lógica para el cine de esos años: un personaje femenino tan transgresor debía recibir algún tipo de castigo. Pero creo que también es posible otra interpretación: acaso Marina haya comprendido que en ese mundo, en la Alemania de los años 50, no había aún lugar para una mujer como ella. Esto puede relacionarse con una frase que la actriz Hildegard Knef pronunció en medio de la polémica por La pecadora: “Un país que tuvo Auschwitz, que causó tanto horror y que luego, unos años más tarde, se comporta de esta manera porque yo estaba desnuda en la pantalla, es totalmente absurdo”.

Si tenés ganas de algo más…

- En el canal de YouTube de este newsletter podés ver un tráiler de La pecadora, de cuando la película se reestrenó en cines en Alemania en la década del 60. Tiene subtítulos en castellano.

- La increíble vida de Hildegard Knef fue llevada al cine en Hilde (2009), de Kai Wessel, una biopic demasiado convencional pero entretenida. La película recrea la filmación de la escena del desnudo en La pecadora y la polémica que se generó luego de su estreno.

- Te recuerdo que podés seguir a Cinematófilos en Facebook, Twitter o Instagram y opinar qué te pareció la película, sugerir qué tipo de cine te gustaría ver en una próxima entrega o lo que se te ocurra. Todos los comentarios y sugerencias serán bienvenidos.

Archivo de publicaciones

Acá podés acceder al archivo de las publicaciones de esta temporada. Y acá al de la temporada pasada. Tené en cuenta que muchos de los links de acceso a las películas no continúan activos.

Interesante trabajo de cámara