PUBLICADO ORIGINALMENTE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Esta semana en Cinematófilos, un heist film que incluye las increíbles destrezas físicas del inigualable Jean-Paul Belmondo y un director que supo muy bien cómo filmarlas. Más abajo vas a encontrar el link para acceder a la película. Te recomiendo que la descargues en tu PC para poder verla cuando quieras; si no sabés cómo hacerlo (es muy sencillo) podés revisar acá un tutorial al respecto.

Tu aporte es muy importante para este proyecto. Más adelante encontrarás los links para colaborar, tanto desde Argentina como desde el exterior. ¡Muchas gracias!

Para leer antes de ver la película

Las imágenes digitales empezaron a aparecer en el cine en los años 70, tímidamente, en escenas muy breves. Se suele considerar que el primer largometraje en utilizarlas fue Oestelandia (Westworld, Michael Crichton, 1973), donde se escanearon tomas realizadas en película de 70 mm para luego, en un complejo proceso que demandó cuatro meses, pixelarlas y convertirlas en una subjetiva de un androide que dura dos minutos. En su secuela, Regreso al mundo del futuro (Futureworld, Richard T. Heffron, 1976), Hollywood apeló por primera vez a imágenes ya no retocadas sino directamente generadas por una computadora (conocidas como CGI, del inglés Computer-generated imagery) para crear una mano y un rostro que apenas aparecen unos segundos. Desde entonces la técnica evolucionó notablemente y no sólo se hizo cada vez más popular, sino que además fue modificando los modos de narrar. En este sentido es interesante enfrentar el nuevo cine digital con algunas viejas audacias físicas.

Jurassic Park (1993), de Steven Spielberg, marcó un antes y un después en el uso de las CGI en el cine. Apenas seis minutos y medio de las más de dos horas de la película utilizaban imágenes generadas por computadoras, y sin embargo esos dinosaurios rompieron para siempre el pacto que el cine había tenido hasta entonces con la realidad. Ya no se podía distinguir la huella de lo real, de lo palpable, en la pantalla; era imposible saber qué cosas habían estado ahí, en el set, interactuando con los actores frente a la cámara que los filmaba y cuáles habían sido agregadas luego, en la postprodución, sin ningún lente que captara su luz.

La película es una obra maestra por muchos motivos, pero quizás sobre todo porque Spielberg era totalmente consciente de lo que tenía entre manos y cómo presentarlo: ahí está la extraordinaria y célebre escena en la que los personajes de Sam Neil y Laura Dern se maravillan -y nosotros con ellos, esperando ese contraplano que se hace desear- frente a un enorme braquiosaurio que se alimenta de la copa de un árbol. La calidad técnica de Jurassic Park, que combinaba dinosaurios creados en una computadora con marionetas y animatronics de tamaño real, abrió un nuevo camino que Hollywood no tardó en congestionar con películas cada vez más grandes, más llenas de efectos digitales, más ruidosas. Todo esto terminó afectando de algún modo a las formas de narración.

En un artículo publicado en 2002 en la revista Film Quarterly, el académico estadounidense David Bordwell señaló una serie de tendencias que, desde la década del 60 pero sobre todo desde finales del siglo pasado, estaban cambiando el estilo visual del cine hollywoodense. Las agrupó bajo la idea de “continuidad intensificada”, porque más que una ruptura con los modos de narración del cine clásico advirtió una lenta transformación. Bordwell, que luego profundizó estas ideas en su libro The Way Hollywood Tells It - Story and Style in Modern Movies (2006), encontró cuatro aspectos en los que se estaba viendo el cambio: un montaje más rápido, con planos de menor duración; el uso de una mayor variedad de lentes, sobre todo con distancias focales muy largas o muy cortas; encuadres más cercanos en las escenas de diálogos, que se centran casi exclusivamente en los rostros y profundizan el esquema plano-contraplano; y una cámara que cada vez tiende a moverse más, no sólo en escenas de acción. Las razones de esta “continuidad intensificada” son varias, algunas de ellas técnicas: cámaras cada vez más livianas, la aparición de estabilizadores como el Steadicam y el reemplazo del montaje tradicional, en fílmico, por el realizado digitalmente, en computadoras.

A mediados de 2006, en otro artículo de Film Quarterly titulado “Tales of Upward Mobility. The New Verticality and Digital Special Effects” (“Historias de la movilidad ascendente. La nueva verticalidad y los efectos especiales digitales”), Kristen Whissel describió otra tendencia del mainstream de Hollywood. Planteó que las nuevas posibilidades que ofrecían las tecnologías digitales aplicadas al cine implicaban también transformaciones que afectaban tanto la naturaleza de los personajes como la puesta en escena. “Se puede decir que las tecnologías CGI han dado lugar a una nueva generación de películas que utilizan cada vez más el eje vertical de la pantalla”, escribió. Películas, agregó, “que crean mundos imaginarios definidos por cumbres extremas y profundidades sumergidas cuya descarnada verticalidad se convierte en eje referencial de muchos conflictos narrativos”, desde el momento en el que “la verticalidad implica automáticamente la intersección de dos fuerzas opuestas -la gravedad y la fuerza necesaria para superarla- como una técnica ideal para la visualización del poder”.

SI NO USÁS MERCADO PAGO, PODÉS HACER UNA TRANSFERENCIA POR EL VALOR QUE ELIJAS AL SIGUIENTE CBU: 0170056540000030252347 (ALIAS: MIEL.PODER.DELFIN)

Whissel se refería a películas muy exitosas de aquellos años como Matrix (The Matrix, Lana y Lilly Wachowski, 1999) y sus secuelas, la trilogías iniciadas por X-Men (Bryan Singer, 2000) y El señor de los anillos: La comunidad del anillo (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, Peter Jackson, 2001), o incluso realizaciones no estadounidenses como El tigre y el dragón (Wo hu cang long, Ang Lee, 2000) y Héroe (Ying xiong, Zhang Yimou, 2002). Hoy, 15 años después, parece claro que la situación descripta en el artículo se agudizó con los films de superhéroes de Marvel y DC o el regreso de la franquicia iniciada con La guerra de las galaxias (Star Wars, George Lucas, 1977), pero también con sagas de corte más realista, que no transcurren en universos fantásticos, como las inauguradas con Misión imposible (Mission: Impossible, Brian De Palma, 1996) o Rápido y furioso (The Fast and the Furious, Rob Cohen, 2001). El cine aprovechó el eje vertical de la pantalla desde sus inicios, como lo atestiguan las mudas proezas atléticas de Douglas Fairbanks o Buster Keaton. Pero nunca lo hizo con tanta insistencia como en los últimos años: ya no sólo los cuerpos suben y bajan sin ningún esfuerzo sino que además la cámara los acompaña como nunca antes, ya sea cuando Iron Man levanta vuelo o cuando Tom Cruise cuelga de un rascacielos en Dubai.

Estas nuevas tendencias, y alguna otra, llevaron a Gilles Lipovetsky y Jean Serroy a describir -en el libro La pantalla global - Cultura mediática y cine en la era hipermoderna (2007)- una “dinámica de hiperbolización”, una especie de “proliferación vertiginosa y exponencial” que decanta en lo que denominan hipercine. Lo definieron así: “Es el cine del nunca bastante y nunca demasiado, del siempre más de todo: ritmo, sexo, violencia, velocidad, búsqueda de todos los extremos y también multiplicación de los planos, montaje a base de cortes, prolongación de la duración, saturación de la banda sonora”. A todo esto lo englobaron dentro de una categoría a la que denominaron la imagen-exceso.

No pretendo sugerir aquí que todas las películas que apelan a las CGI sean malas, o que el uso de las imágenes digitales esté arruinando al cine contemporáneo. Hay varios ejemplos en el sentido contrario. Como el extraordinario comienzo de La invención de Hugo Cabret (Hugo, 2011), de Martin Scorsese, en el que es la cámara, y no ya el tren, la que arriba a la estación. O la notable progresión dramática de El planeta de los simios: (R)Evolución (Rise of the Planet of the Apes, Rupert Wyatt, 2011), que nos va guiando magistralmente hacia un final a todo trapo con el que es imposible no involucrarse emocionalmente. También algunas de las últimas películas de Tony Scott, como Déjà Vu (2006) e Imparable (Unstoppable, 2010), que están plagadas de efectos digitales bien dosificados, que aportan a la construcción de una acción trepidante.

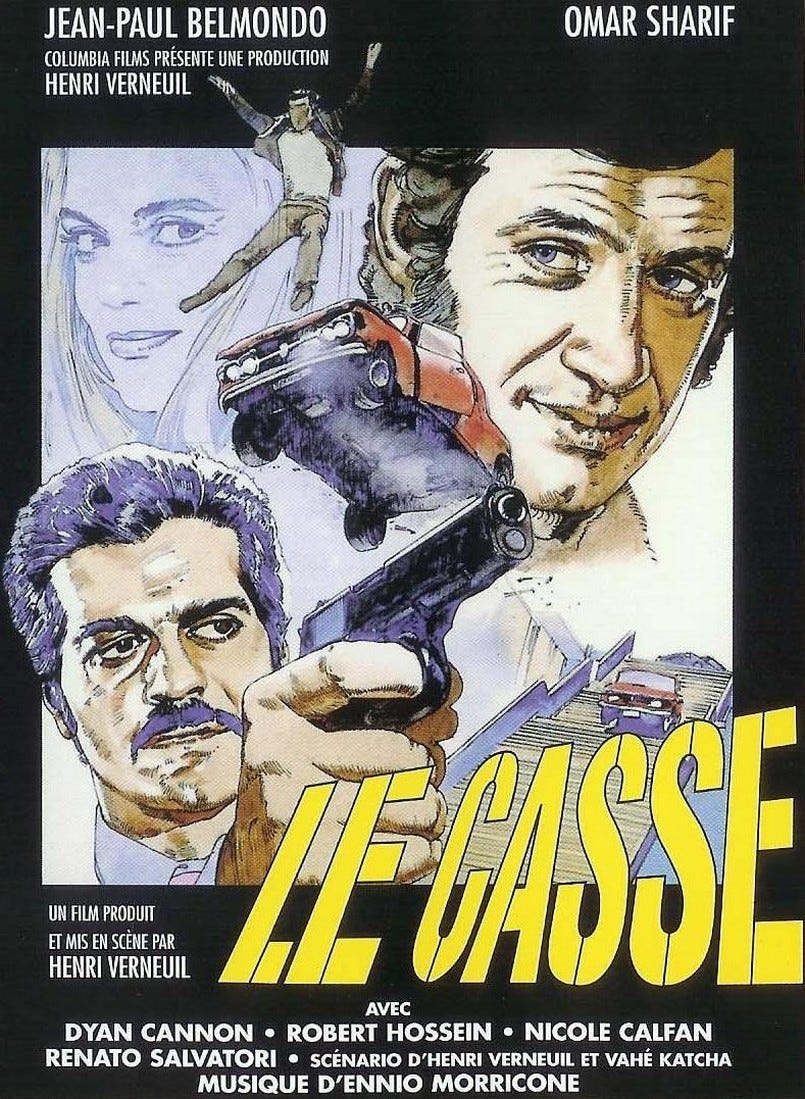

Pero a veces las CGI y sus posibilidades potencialmente infinitas terminan generando películas por momentos incomprensibles, con escenas tan sobrecargadas de efectos que con frecuencia uno no termina de entender del todo qué está pasando o cuál es el peligro que acecha a los personajes. Esta semana veremos una película de otra época, cuando lo digital aún no se había entrometido, que maneja tiempos muy distintos a los del cine actual y supo cómo filmar sus audacias analógicas: Los ladrones (Le casse, 1971), de Henri Verneuil. Porque en el cine, a veces, menos es más.

LOS LADRONES

Título original: Le casse

Director: Henri Verneuil

Protagonistas: Jean-Paul Belmondo, Omar Sharif, Dyan Cannon, Robert Hossein, Nicole Calfan, José Luis de Vilallonga, Renato Salvatori

País: Francia e Italia

Idioma: francés

Año: 1971

Duración: 125 minutos

Para leer después de ver la película

Los ladrones está basada en la novela The Burglar (1953), de David Goodis, que ya había sido adaptada al cine como Honor de ladrón (The Burglar, Paul Wendkos, 1957). Pero a diferencia del texto original y de la primera versión cinematográfica, la película de Verneuil deja de lado el tono trágico y oscuro para transformarse en una aventura juguetona y colorida. Todo apunta en esa dirección: el escondite de la banda de ladrones en una fábrica de juguetes, los diálogos con doble sentido, el encuentro sobre el final del ladrón y el policía en un parque de diversiones. La hermosa banda de sonido de Ennio Morricone suma a ese clima liviano, sin la fatalidad del original. Es también una película con marcas claras de su tiempo: las mujeres tienen un rol secundario, casi de relleno, y hasta sobrevuela por momentos cierto machismo, incluso en algunos chistes.

Verneuil era un gran narrador visual, capaz de contar mucho y de modo muy preciso casi sin palabras, como lo demuestran El clan siciliano (Le Clan des Siciliens, 1969) e I… como Ícaro (I... comme Icare, 1979), probablemente sus dos películas más recordadas. En Los ladrones apeló a un esquema narrativo similar al de El clan siciliano: una historia mínima, cuyo planteo queda claro de entrada, y que será luego enriquecida con extensas y detalladas escenas de acción pura, de una duración deliberadamente desproporcionada en relación al resto de la película.

Los ladrones tiene tres momentos memorables, narrativamente impecables, en los que me interesa detenerme y vincularlos al texto de la primera parte de este envío. El primero es el robo de las joyas, una escena que dura, desde que ingresan a la casa hasta que huyen con el botín, 21 minutos. No hay música, casi no hay diálogos. La película se toma su tiempo para ubicarnos geográficamente, para que entendamos cómo están distribuidos los ladrones, cómo se comunican entre ellos con las linternas y para que quede claro cuál es la amenaza cuando aparece el policía que interpreta Omar Sharif. Además está el robo en sí mismo, la apertura de la caja fuerte, que es casi un tutorial. Sin palabras, sólo con imágenes, se muestra en detalle cómo el personaje de Jean-Paul Belmondo opera ese aparato para conseguir una réplica de la llave y los códigos necesarios.

Después de ver la escena uno queda con la sensación de que aprendió a usar esa máquina, una tecnología analógica, en buena medida mecánica que, como tal, puede ser filmada con más facilidad y encanto que lo digital, siempre más inasible.

En Ant-Man: El Hombre Hormiga (Ant-Man, Peyton Reed, 2015) hay una escena donde Paul Rudd, el protagonista, también debe abrir una caja fuerte para robar algo. Lo hace a la vieja usanza, sin computadoras ni novedosos gadgets tecnológicos, apelando a la química. El momento está totalmente musicalizado y lleno de efectos sonoros imposibles, algunos inaudibles para el oído humano, como el agua congelándose. Y además el personaje de Rudd está conectado por radio con sus secuaces, que lo esperan afuera en una camioneta, y les va contando todo lo que hace: la enunciación se vuelve redundante. Buena parte del cine mainstream actual no se banca los silencios y suele saturar la banda sonora, como plantearon Lipovetsky y Serroy.

El segundo momento memorable de Los ladrones es la persecución por las calles de Atenas. Se extiende durante 10 minutos, 12 si sumamos el encuentro final entre Belmondo y Sharif. Los vehículos son dos autos de calle, un Fiat 124 Special T y un Opel Rekord A, nada que ver con coches deportivos o preparados para correr. Se van destruyendo de a poco, a medida que chocan y recorren desesperadamente la ciudad. Y no hay música; o, para decirlo con propiedad, musicalizan los motores. La secuencia incluye cada tanto planos lejanos, bien abiertos, en los que queda clara la geografía del lugar y hacia dónde están yendo los autos. Hay un montaje rápido, con muchos planos cortos, pero en general los momentos importantes, cuando las cosas más increíbles suceden, se muestran en una sola toma: los autos bajando las escaleras, haciendo un giro brusco o un trompo, cuando se pasan en una curva y se salen del camino o cuando patinan en el asfalto lleno de aceite. Casi no hay, en cambio, planos detalle de los pedales, el velocímetro o la palanca de cambios, algo típico de este tipo de escenas en el cine de Hollywood. Toda esta puesta en escena deja espacio además para pinceladas de humor, como cuando el veloz paso de los coches apaga las velas de las monjas que participan de la procesión o cuando los asistentes a un espectáculo de danza dejan todo para ir a ver la persecución.

En Jason Bourne (Paul Greengrass, 2016), la más reciente entrega de una saga que se suele caracterizar por el uso de dobles de riesgo y efectos prácticos para sus escenas de acción, también hay una persecución por las calles de Atenas. El personaje de Matt Damon, en una moto, trata de escapar de un auto conducido por Vincent Cassel mientras se produce un enfrentamiento entre policías y barrabravas. La escena es mucho más breve que la de Los ladrones, apenas 4 minutos. Hay música todo el tiempo, muchos planos cortos del interior del auto (volante, pedales, palanca de cambios), y un montaje tan acelerado que la mayoría de los momentos más excitantes de la secuencia (como cuando la moto atraviesa el fuego dejado por la explosión de una bomba molotov) están fragmentados. Nunca se termina de ver la acción completa.

El tercer momento para destacar de Los ladrones es la caída de Belmondo por el barranco, inspirado en una escena muy similar de Buster Keaton en Las siete oportunidades (Seven Chances, 1925). Es extraordinario no sólo por lo que hace el actor, sino también por cómo lo filma Verneuil. Primero se toma el tiempo necesario para establecer la ubicación: dónde se detiene el camión, cuán extensa es la caída, qué hay allá abajo, al final del barranco. Cuando el volquete se empieza a inclinar para dejar caer la carga ya está claro el peligro al que está expuesto el personaje. Entonces comienza la caída, filmada a tres cámaras. La primera está ubicada sobre el camión, lo que nos permite ver a Belmondo de cerca, en la parte de atrás, sobre los escombros, cuando comienza a deslizarse. Corte a un plano lateral, desde lejos, en el que vemos al actor rodar junto a las piedras y los cascotes. Otro corte a la cámara fijada abajo: se queda ahí, esperando, hasta que el hombre termina de caer y se pone de pie, de frente, bien cerca, para que veamos que es él, Belmondo, y no un doble de riesgo. De hecho, si prestan atención en ese momento podrán ver arriba, montada sobre el camión, a la primera cámara, la que registró el comienzo de la caída. Pero está todo tan bien narrado que en una primera visión uno no lo advierte, porque nuestra atención fue dirigida hacia otro lado. Una audacia analógica filmada con maestría.

Tom Cruise es acaso el último héroe de acción físico que realiza él mismo casi todas las escenas de riesgo de sus películas. Durante la filmación de Misión: Imposible - Repercusión (Mission: Impossible - Fallout, Christopher McQuarrie, 2018) saltó varias veces en paracaídas desde un Boeing C-17 a más de 7 mil metros de altura, una situación que fue muy publicitada incluso antes del estreno. Pero al ver la película no se nota. Quiero decir: si uno no sabe de antemano que Cruise saltó de verdad desde un avión, el modo en el que está narrada la escena no lo deja claro. El momento está tan evidentemente retocado en la postproducción (nubes grises, bien cargadas, una feroz tormenta eléctrica, la ciudad de París debajo) que ya no se puede distinguir qué fue captado por una cámara y qué no. El despliegue físico de Cruise se desvanece en medio de tanta saturación digital.

Alguno podrá argumentar que esta serie de comparaciones entre una película europea de hace 50 años y el cine reciente de Hollywood no tienen mucho sentido. Puede ser. Pero estamos hablando de una película comercial, de presupuesto importante, coproducción entre Francia e Italia con un elenco de estrellas (Belmondo, Sharif, la estadounidense Dyan Cannon, que venía de estar nominada a un Oscar). En todo caso, lo que me parece interesante es ver cómo ciertas tecnologías están influyendo en los modos de contar una historia. Y cómo cuando algo está bien narrado, con una puesta en escena al servicio de la acción, puede sobrevivir al paso del tiempo y las novedades tecnológicas.

Si tenés ganas de algo más…

- En el canal de YouTube de este newsletter podés ver el tráiler original de Los ladrones, que subtitulé al castellano.

- Esta edición del newsletter fue escrita antes de la muerte de Jean-Paul Belmondo (el lunes pasado [P. S.: 6 se septiembre de 2021], a los 88 años) y estaba planeado lanzarla más adelante. Pero me pareció adecuado hacerlo ahora, como pequeño homenaje a un enorme actor, una de las personalidades más grandes que haya dado el cine. Belmondo fue una figura clave de la Nouvelle Vague a principios de los 60 y también supo ser luego, con películas de género como Los ladrones o El profesional (Le Professionnel, Georges Lautner, 1981), un actor muy popular, que llegó a otros públicos. Entre muchas otras cosas, fue famoso por su despliegue físico en diferentes escenas de acción en el cine francés, sobre todo en los años 70, con momentos increíbles como los que podés ver en este breve compilado. Y te recomiendo además escuchar una entrevista en Radio Si que Sebastián de Caro le hizo el lunes pasado a Mariano Llinás, donde traza un interesante perfil de Belmondo.

- Este video de la revista Insider en YouTube cuenta cómo Hollywood fue cambiando el modo en el que se filman las persecuciones de autos. Es un poco esquemático pero viene bien como ilustración sobre qué cambió desde Bullit (Peter Yates, 1968), que tiene una clásica persecución filmada un poco al estilo de Los ladrones, hasta films actuales como Rápidos y furiosos 9 (F9, Justin Lin, 2021). Tiene subtítulos en inglés.

- Hace unas semanas la revista Taipei - Crítica de cine publicó un excelente texto de Manuel Cantón que analiza varias de las cuestiones aquí mencionadas a partir de la obra de Jackie Chan, un genio del cine de acción y artes marciales, un tipo que entendió como pocos la puesta en escena de este tipo de películas. La lectura se puede complementar con este video, subtitulado al castellano, que entre otras explica por qué las producciones que Chan realizó en Hong Kong suelen ser mejores que las que hizo luego en Estados Unidos.

- No todas las películas de superhéroes son iguales, ni siquiera todas las de Marvel. Si te interesa recorrer con más detalle ese universo, que nos guste o no domina el cine comercial estadounidense desde hace más de una década, te recomiendo un muy buen texto publicado en La vida útil: “Los nuevos aristócratas: sobre el Universo Cinematográfico de Marvel”, de Lautaro García Candela.

Archivo de publicaciones

Acá podés acceder al archivo de las publicaciones de Cinematófilos. Tené en cuenta que muchos de los links de acceso a las películas no continúan activos.